W. J. T. Mitchell

Profesor Gaylord Donnelley Distinguished Service

University of Chicago

Una figura nos tuvo cautivos. Y no podíamos salir,

pues reside en nuestro lenguaje

y éste parece repetírnosla inexorablemente.

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen[*]

Las olas del mar, las pequeñas ondulaciones sobre la playa,

la majestuosa curva de la bahía arenosa entre los promontorios,

el perfil de las colinas, la forma de las nubes, todos ellos son múltiples enigmas

de la forma, otros tantos problemas morfológicos.

D’Arcy Thompson, On Growth and Form[**]

El concepto forma espacial, sin lugar a dudas, ha ocupado un lugar central en la crítica moderna, no sólo literaria sino también de las bellas artes, el lenguaje y la cultura en general. En efecto, el propósito sostenido de las ciencias naturales y humanas en el siglo XX consistió en descubrir y/o construir modelos estructurales sincrónicos para llegar a explicar fenómenos muy concretos. Las complicaciones surgen cuando tratamos de establecer relaciones entre diversos tipos de esos modelos: ¿la morfología del relato popular es comparable en algún nivel con los diseños de la cristalogénesis, las estructuras sintácticas, los modelos de organización social, los campos morfogenéticos de la topología? ¿Todos ellos son modelos analíticos concebidos acertadamente como «formas espaciales» o, acaso, este término se aplica a veces de modo literal y, otras veces, de modo metafórico? Si pudiéramos distinguir entre un uso literal y un uso metafórico (¿los modelos científicos pueden prescindir de la metáfora?), ¿cómo dicha distinción afectaría el valor explicativo de tales modelos considerados «meramente metafóricos»?[1] ¿Algunas formas espaciales se encuentran «verdaderamente allí» en el mundo, mientras que otras sólo existen como construcciones arbitrarias y artificiales, que bien podrían ser reemplazadas por un sinnúmero de otros modelos?[2]

Para llegar a responder interrogantes más generales del estilo es necesario reflexionar antes sobre la función de la forma espacial como un dispositivo explicativo y un fenómeno de la experiencia en los diversos ámbitos a los que la misma ha estado asociada. El presente ensayo se concentra en el problema de la forma espacial en la literatura y las expresiones de la crítica con el propósito de esclarecer su función en la lectura y el análisis literario, aspirando a relacionar la noción de espacio literario o verbal con el problema más vasto de las estructuras epistemológicas.

Si bien la noción espacialidad siempre permaneció subyacente a las discusiones sobre la forma literaria, el uso consciente del término en tanto concepto crítico suele remontarse al ensayo seminal de Joseph Frank, publicado en 1945, «Spatial Form in Modern Literature».[3] La tesis principal de Frank es que las obras literarias modernistas (en particular, de Eliot, Pound y Joyce) son «espaciales» en la medida que reemplazan a la historia y la secuencia narrativa con un sentido mitológico de la simultaneidad, e interrumpen las continuidades regulares de la prosa inglesa con recursos sintácticos disyuntivos. Esta afirmación fue objeto de ataques en varios de sus frentes. Una objeción casi unánime ha sido que la forma espacial es una «mera metáfora» a la que se dotó de un equívoco carácter concreto, que refuta la naturaleza esencialmente temporal de la literatura. Algunos críticos llegarían a aceptar que la metáfora ostenta una verdad a medias, pero una verdad tendiente a distraer la atención respecto de aspectos más importantes de la experiencia de la lectura. Los ataques más polémicos provinieron de quienes consideran la forma espacial como una característica real, no obstante altamente deplorable, de la literatura moderna, a la que asociaron con ideologías anti-históricas e, incluso, fascistas.[4] Por su parte, los defensores de la postura de Frank, mayormente satisfechos con tales premisas, las extrapolaron sin consideraciones críticas y compilaron una lista interminable de textos modernistas que, en algún sentido, podrían concebirse como textos «antitemporales». Desde mi punto de vista, el debate en su conjunto podría avanzar, más que por medio de un arreglo aleatorio de las posiciones en conflicto, de una radical e, incluso, provocativa formulación de la hipótesis principal en su acepción más general. Así pues, propongo que, lejos de tratarse de un fenómeno singular de una porción de la literatura moderna, o de hallarse restringida a las características (simultaneidad y discontinuidad) que Frank identifica con las obras ya mencionadas, la forma espacial es un aspecto crucial tanto de la experiencia, como de la interpretación de la literatura, a través de todas las épocas y las culturas. La carga de la prueba, dicho con otros términos, no ha de recaer sobre Frank exigiéndole demostrar la existencia de la forma espacial en algunas obras, sino sobre los críticos de su teoría, quienes deberían poder hallar el ejemplo de una obra que careciera de la misma.

Hemos de comenzar, en cualquier caso, despejando uno de los mayores obstáculos para llegar a comprender el problema en alguna medida; me refiero al hecho de que, aparentemente, una acertada definición de la noción forma espacial ha de ser antitética o alternativa a la forma temporal, y que las obras literarias logran incorporar «espacialidad» sólo al negar la temporalidad, comprendida ésta, por lo general, como cierta forma secuencial o de continuidad. El problema es que la forma espacial es la base perceptiva de nuestra noción del tiempo; estamos literalmente impedidos de «dar cuenta del tiempo» sin la intervención del espacio.[5] La totalidad de nuestro lenguaje temporal se halla contaminado de imaginería espacial: nos referimos a períodos de tiempos «largos» y «cortos»; a «intervalos» (literalmente, «espacios entre dos cosas»), o a «antes» y «después —metáforas todas ellas dependientes de un cuadro mental donde el tiempo equivale a una continuidad lineal. De encontrarnos dispuestos a desechar estas expresiones porque son meras metáforas, deberíamos asimismo estar dispuestos a dejar de lado los relojes, a la par de esas metáforas a ellos asociadas y alusivas a la circularidad del tiempo.[6] Una solución más racional del problema invitaría a considerar que podemos experimentar el tiempo de formas muy variadas y que persistimos en utilizar imaginería espacial al describir tales experiencias.[7] En la literatura, nuestro sentido de la continuidad, secuencia y progresión linear no es no-espacial por ser temporal. La continuidad y la secuencialidad son imágenes espaciales basadas en el diseño de líneas o de superficies ininterrumpidas; la experiencia de simultaneidad o discontinuidad simplemente se basa en diferentes tipos de imágenes espaciales, que provienen de las implícitas en experiencias continuas, secuenciales del tiempo. La geometría no encuentra dificultades en «cartografiar» las funciones, sea de continuidad o de discontinuidad en las coordenadas espaciales, ni restringe el espacio a una forma específica diferente a la del tiempo. Los lectores elaboran una cartografía semejante, si bien menos metódica, tan pronto como cuando comienzan a construir imágenes u otro tipo de esquema de organización en alguna obra literaria.

El extendido error de concebir el espacio y el tiempo como modalidades antitéticas queda de manifiesto en la insistencia con que los críticos literarios refieren la forma espacial como si ésta fuera «estática», «inmóvil», o conllevara en sí una impresión simultánea, instantánea y holística de lo que es «verdaderamente» temporal. Habría que emprender una larga excursión a través de la historia de la filosofía científica para comprender porqué la forma espacial llegó a pensarse, al fin de cuentas, como un fenómeno estático y atemporal; lo cual revela, como mínimo, la inquebrantable influencia de Newton sobre la imaginación occidental, y cómo su abstracta y contradictoria concepción del espacio absoluto terminó imponiéndose tan contundentemente como los «prejuicios» que el mismo físico aspiraba a desterrar:

Tiempo, espacio, lugar y movimiento son palabras conocidísimas para todos. Es de observar, con todo, que el vulgo sólo concibe esas cantidades partiendo de la relación que guardan con las cosas sensibles. Y de ello surgen ciertos prejuicios, para cuya remoción será conveniente distinguir allí entre lo absoluto y lo relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo vulgar…

El espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada externo, permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es alguna dimensión o medida móvil del anterior, que nuestros sentidos determinan por su posición con respecto a los cuerpos, y que el vulgo confunde con el espacio inmóvil.[8]

Lo que sorprende aquí es la forma irreconocible (e inintencional) en que Newton profetiza la usurpación de la visión corriente y «razonable» del espacio con su propia visión de un sistema absoluto e inmóvil. El espacio relativo, apunta, es lo que «el vulgo confunde con el espacio inmóvil»; la «dimensión móvil» de la experiencia local está abstraída de la sensación y del tiempo, y deviene absoluta e inmóvil.

Innecesario invocar aquí la física moderna para dar con una alternativa a la concepción del espacio de Newton. La definición de Leibniz, «spatium est ordo coexistendi» («el espacio es el orden de lo coexistente»), si bien fue superada por la de Newton para resolver ciertos problemas experimentales del siglo XVIII, demostró perdurar suficientemente en el tiempo como para concentrar interés en la ciencia moderna; la misma parece congeniar más con nuestros intuitivos imaginarios premetafísicos.[9] Para decirlo con mayor precisión, desde la perspectiva de la poética, todas las teorías del espacio son metafóricas por igual, ficticias por igual, aún aquellas que reclaman para sí el superlativamente ilusorio calificativo de máxima autoridad. La noción de Lebiniz aparenta ser de utilidad porque implica concepciones espaciales relacionales, así como cinemáticas —que admiten múltiples órdenes de información manteniendo entre sí relaciones recíprocas y complejas—, a la vez que reniega de sustraerse de la modalidad temporal. Si combinásemos el modelo de espacio físico de Leibniz con un modelo psicológico, al estilo de la idea de Kant sobre el espacio como uno de los modos de la intuición, identificaríamos —como mínimo— la tradición filosófica donde una poética del espacio debería enmarcarse.[10]

En primera instancia, los términos clave de Leibniz, «orden» y «coexistencia», parecerían orientarse a reincorporar elementos de simultaneidad holística en la forma espacial. Mas nada en esa definición exige que tal simultaneidad sea experimentada directamente. Si examinamos nuestras experiencias en relación con esas formas espaciales irrefutablemente literales, tales como los cuadros, las estatuas, los edificios, y los jardines paisajísticos, advertimos de inmediato que la experiencia y la «decodificación» de las mismas insume tiempo, que nunca percibimos el espacio disociado del tiempo y del movimiento.[11] Aún fijando el marco único de una secuencia cinemática en movimiento, tanto el ojo como la mente deben moverse en torno a esa única imagen estática. En el caso de la lectura, dicho movimiento se halla más rigurosamente determinado (con un considerable rango de posibles adelantos y retrocesos) por el desarrollo lineal del texto. Y este «desarrollo», hay que insistir en ello, es literalmente una forma espacial y sólo metafóricamente temporal. Antes de abrir un libro, sé que todas las palabras ya se encuentran allí y que el texto, en consecuencia, es una forma espacial en el sentido de Leibniz. Este orden coexistente podría o no adaptarse con docilidad al sentido temporal secuencial y continuo. La experiencia de la lectura podría transmitirnos la impresión de que el tiempo real no transcurre, que nos hallamos en un reino intemporal, donde todo ocurre simultáneamente. O transmitirnos la ilusión de una secuencia temporal, con etapas distinguibles del estilo: inicio, medio, y final. Lo que no deberíamos perder de vista es el hecho de que ambas experiencias surgen de nuestra decodificación de la forma espacial (el texto), y que ambas revelan que el tiempo posee un diagrama o una estructura, más allá de la variedad que pudiera caracterizarlas.[12]

Así pues, la tesis sobre que la literatura se diferencia de las artes plásticas en función de su propio «tiempo de lectura» y de su presentación del tiempo narrativo o ficticio, no resiste un examen minucioso. La afirmación paralela sobre que las formas espaciales son estáticas, sistemas cerrados, que pueden abarcarse por completo en ausencia de tiempo alguno es igualmente falaz. No experimentamos la forma espacial excepto en el tiempo; no referimos nuestra experiencia temporal sin invocar medidas espaciales. En lugar de concebir el espacio y el tiempo como modalidades antitéticas, hemos de tratar sus relaciones atendiendo a las complejas interacciones, interdependencias, e interpenetraciones que las mismas conllevan. Acaso sería importante no olvidar la comparación tradicional entre el espacio y el tiempo con el cuerpo y el espíritu, dado que la misma expresa de forma concreta los componentes fundamentales de nuestra propia experiencia del conjunto. El espacio es el cuerpo del tiempo, la forma o la imagen que nos otorga una intuición relativa a lo que no es directamente perceptible pero que atraviesa todo lo que percibimos. El tiempo es lo espiritual del espacio, la entidad invisible que anima el campo de nuestra experiencia.[13]

La tendencia del pensamiento espacial a interferir, incluso, en la obra del crítico más obstinadamente «temporal» se constata en el ataque de J. Hillis Miller contra la forma espacial en The Form of Victorian Fiction:

La temporalidad…, en consecuencia, es tan constitutiva de la ficción como nunca podría serlo de la épica o de literaturas asociadas con épocas de profesión de fe en un más allá eterno.

De ser cierto lo anterior, sería factible identificar una distorsión aun más perniciosa en la crítica de la ficción debida a la introducción del concepto forma espacial. Una estructura espacial se presta con mayor facilidad a ser pensada como una suma de elementos, cada uno de ellos con su propia significación, dispuestos en su totalidad de acuerdo a un modelo fijo para establecer una significación conjunta. Esta concepción de la forma falsifica el modo real de existencia de una novela, el modo en que la misma es una estructura temporal en constante creación de su propio significado.[14]

En primer lugar, es posible observar que Miller no tendría reparos en aplicar conceptos espaciales, relativos a la forma, a obras escritas durante «épocas de profesión de fe» en las que, supuestamente, cada individuo (¿Petronio? ¿Montaigne? ¿Cervantes?) se confiaba a la franca creencia en «un más allá eterno». Asumiendo, entonces, que recuperamos así la literatura anterior al siglo XVIII para la espacialidad (más, aparentemente, toda la poesía y el teatro, dado que la «temporalidad» solo es «constitutiva de la ficción»), ¿sería posible continuar avanzando en los argumentos? Si la forma espacial fuera tal como Miller la describe, hay que decirlo, él nunca habría podido cruzar una calle o leer un solo párrafo. Todo el flujo y el movimiento que el autor celebra en la ficción es inconcebible sin un espacio en el cual, al cual, asir la experiencia del mismo. La frase final de Miller revela la insoslayable espacialidad de nuestros pensamientos sobre el tiempo: el autor necesita referirse a la «estructura temporal en constante creación de su propio significado» (la cursiva es mía). Cuando prosigue el desarrollo de esta misma estructura con los términos de una analogía musical, la confusión queda al descubierto, tal como se aprecia si se destacan la imágenes espaciales del siguiente párrafo:

la música proporciona una analogía oportuna dada su apariencia de forma ficcional. Durante la ejecución de una pieza musical, el esquema del conjunto en su carácter inacabado se expande en el vacío. Un ritmo de referencias y referencias cruzadas en permanente transformación se sostiene en el momento vivido, cada nuevo movimiento de la música se constituye a sí mismo en el centro del conjunto o, más bien, en tanto que la forma aún está inacabada, se constituye en el fracaso mismo de cada momento en llegar a ser el centro perfecto, el punto en torno al cual el conjunto llegaría a organizarse a sí mismo en un acabado esquema circular.[15]

Miller parece haberse dado cuenta, a medio camino de su reflexión, que estaba recayendo en la retórica de la espacialidad («el centro del conjunto») y, pese a todo, intentó salir airoso tratando su incipiente forma espacial como «aún inacabada», un «fracaso» en llegar a ser «un acabado esquema circular». Pero esta enmienda no desdice la pertinencia de la forma espacial; tan solo sugiere que una fragmentaria, incompleta y móvil forma espacial es la imagen a contemplar justamente en relación con la ficción victoriana. La analogía musical invocada en nombre de la temporalidad retorna precipitadamente al reino del espacio; un desenlace que sería aun más evidente si la analogía se extendiera, sistemáticamente, hasta alcanzar la experiencia textual y aurática de la música, donde «alto», «bajo», «extenso», «breve», y el conjunto de la estructura vertical-horizontal de la notación musical le confieren una forma espacial a un arte temporal.[16]

Así pues, todo lo dicho hasta aquí sugiere concluir que la forma espacial no es una metáfora fortuita, sino una característica esencial de la interpretación y la experiencia de la lectura; conclusión que podría descartarse como «verdadera aunque trivial» de no haber corrido tanta tinta para demostrar que la espacialidad no existe en la literatura o que solo existe en determinadas épocas y lugares que un crítico se propone elogiar o condenar. El ensayo de Frank sobre este tema fue seminal porque su autor se negó a convertir la forma espacial en un parámetro de algún tipo de juicio de valor; sencillamente trató de examinar un fenómeno peculiar que, aparentemente, vinculaba entre sí un cierto número de escritores en los planos estilístico, formal, y temático. El próximo paso ha de consistir en intentar sintetizar una visión general de la espacialidad en la literatura, dilucidando aquellos aspectos de la experiencia literaria que insisten en reclamar que los consideremos en términos espaciales, para someterlos a un análisis enriquecido con vastos conocimientos sobre los nexos tiempo-espacio en otras artes y ciencias. No deberíamos contentarnos con observar que algunas obras poseen forma espacial para, en cambio, buscar explicaciones precisas sobre los modos en los que la espacialidad ocurre y se relaciona con otros aspectos de la teoría literaria.

En función de lo anterior, habría que partir de un inventario de los términos del discurso crítico corriente que implican imaginería espacial. Naturalmente, el vocabulario del formalismo se halla saturado por completo de interés hacia el espacio, tal como queda de manifiesto en las nociones centrales del mismo: forma, estructura, trama e imaginería, así como en las formulaciones más sofisticadas sobre la existencia de los «íconos» verbales. Si solamente fuera la visión la que construyera el espacio, éste podría definirse mediante lo que Northrop Frye denomina «opsis»: «el aspecto espectacular o visible del teatro; el aspecto idealmente visible o pictórico de otra literatura».[17] Pero también es cierto que construimos espacio a través de otros sentidos, como el tacto; una dimensión encarnada en la metáfora implícitamente táctil de un «texto» (literalmente, lo que está tejido; trama; textura), metáfora difícilmente casual para un lector de braille. Desde una perspectiva espacial, todos los intentos iconoclastas por «trascender el formalismo» y «deconstruir» la forma literaria no son refutaciones de la espacialidad, sino afirmaciones de nuevas formas espaciales, más abiertas, móviles y complejas, semejantes a las que J. Hillis Miller termina él mismo invocando al comparar la ficción con la música. Una señal de la encubierta connivencia entre los iconoclastas y los iconófilos en torno a la forma espacial es la ubicuidad de la «visión» del término en las terminologías empleadas por los críticos de todas las orientaciones durante los últimos veinte años. El mismo se hizo popular, conjeturo, porque nos permite utilizar una amplia variedad de metáforas espaciales sin sucumbir a la amenaza tan temida de «cosificar» la obra literaria.[18] La retórica de la visión goza del privilegio de reunir una moral, una postura profética (la del visionario o vidente) con el lenguaje científico, filosófico de la percepción y la epistemología, además de concentrar la atención en el proceso de creación y percepción de la forma espacial, más que en el de su objetivación.

Existe toda una clase de términos en nuestro léxico crítico a base de migraciones en ambos sentidos entre la literatura y las artes visuales: imitación, representación, expresión y estilo son cuatro de ellos que acuden de inmediato a nuestra mente, pero también es posible pensar en conceptos tales como perspectiva, fondo y primer plano, lo pintoresco, color local, entre otros.[19] Las migraciones de algunos términos son de tal envergadura, que reflejan vastas transformaciones culturales: lo sublime, por ejemplo, surge denominando un tipo de retórica, deviene la clasificación para cierto tipo de paisaje —tanto en la naturaleza como en el arte— y, a lo largo de su historia, mantiene vinculaciones con postulados preeminentes de la psicología, de modo tal que lo sublime de Longino y el Romanticismo se aclaran retrospectivamente con el concepto freudiano sublimación.[20]

Otro término cuya historia ilustra no sólo las transacciones en la conformación de esquemas verbales-visuales y temporales-espaciales, sino también la reversibilidad de las distinciones literales-metafóricas, es el término «ritmo». Por lo general, suponemos que el mismo aplica literalmente a fenómenos temporales, tales como el habla y la música, y que deviene una mera metáfora al emplearse en diálogos sobre la escultura, la pintura o la arquitectura. Entre los siglos XVIII y XIX, esta noción esencialmente temporal del ritmo se basaba en la derivación de ῥυθμος (rhythmos) de ῥέ𝜔 (rheō), en asociación con las imágenes alusivas a «flujo» y «repetición».[21] No obstante esto último, algunos estudios contemporáneos escritos en inglés sobre el término —tal como éste aparece en tempranos textos griegos—-, proponen que el mismo derivaba de la raiz ερυ- (ery), que sugiere la acción «drawing» (cf. «ziehen» en alemán) y que, al igual que «draw» y «drawing» en inglés, juega con la ambivalencia del significado. «Rhythmos» se basaba, entonces, en el acto físico de dibujar, inscribir o grabar y se utilizaba para referir algo semejante a «forma», «contorno», «esquema». J. J. Pollitt propone que la transferencia del término a las artes temporales tuvo lugar en descripciones alusivas a la danza:

originariamente, ῥυθμοί eran las «posiciones» que el cuerpo humano ejecutaba durante el transcurso de una danza, esto es, los gestos codificados o schemata adoptados por el cuerpo. En el transcurso de una danza, ciertos esquemas o posiciones dadas, como la elevación o el descenso de un pie, desde ya que se repetían, marcando así intervalos. En tanto que la música y el canto estaban sincronizados con la danza, las posiciones recurrentes que un bailarín ejecutaba en medio de los movimientos también marcaban intervalos distintivos en la música… Esto explica porqué se denominó ποῦς («pie») al componente básico de la música y la poesía.[22]

Asimismo, Pollitt explica porqué los primeros historiadores del arte, como Winckelmann, presintieron que la transpolación metafórica del ritmo a las artes plásticas estaba en alguna medida justificada. Retrospectivamente, puede concebirse como una aplicación literal del término, aun cuando su energía crítica derive de una aparente transgresión de las fronteras que separan al espacio del tiempo. La «intrusión» metafórica se transformó en el legítimo reclamo de un territorio perdido.

Transgresiones del estilo, y las leyes ocultas que las mismas violan y/o confirman, aparentan ser incontestablemente fundamentales para la teoría y la práctica de la historia literaria. Todos estamos familiarizados con el uso de ciertas categorías para distinguir períodos estilísticos (barroco, manierismo, rococó, gótico, romántico); varias de ellas se originaron con un sentido peyorativo en la historia del arte, para culminar siendo conceptos fundamentales en la historia de la literatura. El acostumbrado repertorio de justificaciones y excusas que siempre acompaña la presentación de estos términos en los intercambios de la crítica delata nuestro malestar debido a la naturaleza tan poco sistemática de los mismos, así como a nuestra inhabilidad para evitar ponerlos en juego. No es mi intención estimular aquí la adopción de todas las analogías facilistas entre las artes, basadas en una aplicación simplista de la terminología alusiva a las periodizaciones. Con todo, pareciera que nos enfrentamos a una elección crucial respecto del uso de tales términos. Podemos continuar lamentándonos respecto de las analogías y transferencias ilegítimas desde una forma artística a otra, seguir disculpándonos por la naturaleza ad hoc de algunos de los términos clave en los estudios históricos y críticos de la literatura, o aceptar estas «contaminaciones» como una parte insoslayable de la literatura y de los discursos de la crítica, abocándonos a una comprensión sistemática de cómo se producen tales contagios.

Si desplazamos nuestra atención desde el aparentemente irremediable enredo de metáforas espaciales que torna confusos los discursos de la crítica, hacia ese objeto problemático: «la obra misma», advertimos que las metáforas espaciales se interponen desde el inicio. La ontología de la obra, como un objeto irrepetible (el ícono autónomo del formalismo) o como una parte del conjunto de una clase (los «entornos» concéntricamente dispuestos del contextualismo), se vuelve comprensible al ser contemplada como un objeto situado en un campo pertinente de relaciones.[23] Observado más en detalle, inevitablemente, este llamativo objeto se revela como un campo constituido por entero por relaciones internas, entre las cuales, la más común es el fenómeno de la estratificación o lo que, con frecuencia, se denomina «niveles» en la literatura. Por lo general, distinguimos —como mínimo— dos niveles en cualquier obra literaria, clasificados según las oposiciones binarias del estilo: literal y figurativo, o explícito e implícito, si bien todo indicaría que existe una tendencia a ambicionar más estratos que los mencionados, a fines de satisfacer cierto modelo jerárquico de inclusión, importancia, o idealidad. Nunca leemos un poema en un nivel meramente literal (inferior), sino que nos dedicamos a una crítica «elevada» que comprometa un aspecto más sublime, infrecuente o valioso de la obra. Si una imagen arqueológica se avizora en el fondo, nuestra jerarquía de niveles podría orientarse en otra dirección, conduciéndonos hacia lo «más profundo», por debajo de la superficie de la obra, en dirección al núcleo de la misma, donde residen sus significaciones más entrañables. Parece claro que podemos construir (y, de hecho, emplear) una gran variedad de modelos literarios de niveles múltiples, basados en jerarquías espacio-conceptuales implícitas, y que la terminología de los niveles es trivial y está degradada sólo en la medida en la que se utilice a tientas, como si cada obra literaria poseyera el mismo sistema de niveles, tal como los ha establecido su autor, sin participación alguna del lector. Nuestra impresión es que la literatura, como la misma consciencia, es una estructura compleja con dimensiones, aspectos o niveles múltiples, que reclama ser explicada en función de la percepción que tenemos de esas formas en alguna obra específica.

Una de las estratificaciones más resistentes de la experiencia literaria ha sido el sistema consistente en los cuatro niveles de la alegoría medieval, una estructura que se revitalizó gracias al libro Anatomy of Criticism de Frye. Si adoptamos este sistema como un recurso heurístico para discriminar variedades de formas espaciales en la literatura, notamos que el nivel literal, el de la existencia física del texto, es una forma espacial incontestable en el sentido menos metafórico imaginable. El texto físico es un «orden de lo coexistente» y, el proceso de lectura, un procedimiento convencional para transformar esa forma espacial en una forma temporal. Tal procedimiento varía según las convenciones sintácticas de cada idioma y la naturaleza de sus signos verbales (en la literatura escrita con pictogramas —como, por ejemplo, en chino— destaca la experiencia de la forma espacial, pictórica, en el nivel primario de la interpretación; los alfabetos fonéticos, por su parte, tienden a empujar la dimensión espacial «a segundos planos», excepto en el caso de experimentos especiales, como la poesía concreta). La espacialidad de los textos en inglés como objetos físicos, por lo general, se encuentra normalmente desplazada, lo cual no refuta la importancia de este aspecto de la existencia de tales textos. ¿Qué deberíamos aprender, por mencionar un ejemplo, de la historia de la recepción de Chaucer, si atendiéramos al desarrollo de la tipografía en los textos del autor impresos a partir del Renacimiento y hasta el siglo XIX? ¿Cómo esos detalles físicos de la publicación (el estilo de la tipografía, tamaño de la página, disposición de las glosas, presencia o ausencia de ilustraciones, incluso la textura del papel) reflejan el estatuto cultural del texto y cómo inciden en la experiencia del lector?[24] La postulación de una espacialidad literal o física estimula a considerar cada texto en términos comparables a los que adoptamos frente a la poesía concreta. Con poetas como Herbert o Blake, dicho postulado nos conducirá a reconstruir intenciones, dado que cada uno de ellos ejerció un control notable sobre el espacio físico de sus obras; con los novelistas, por otra parte, con frecuencia la intencionalidad cederá a favor de otros aspectos (tales como la economía o tecnología de la producción y comercialización), que irán apareciendo y acaparando nuestra atención. Es necesario señalar que las anteriores no son cuestiones de inusitada novedad, por el contrario, son parte de los procedimientos críticos habituales. Lo que suele pasarse por alto es que tal suerte de indagación de la espacialidad física de los textos bien podría relacionarse con un sinnúmero de otras dimensiones espaciales de la literatura y que convendría plantear estas cuestiones particulares en el marco de una teoría general de la espacialidad literaria.

Si una versión de la forma espacial deviene un aspecto innegable del nivel literal de la literatura, será más obviamente un elemento crucial de lo que Frye llama la fase «descriptiva», donde asistimos al mundo representado, imitado o significado en una obra. Ahora bien, se trata sin dudas de un dominio espacial que ha de construirse mentalmente durante o después de la experiencia temporal de la lectura de un texto, y que no deja de ser espacial, no obstante el hecho de que es una construcción mental. El mundo del espacio «real», tal como los psicólogos de la percepción lo han demostrado, es asimismo inseparable de las construcciones mentales y se nos revela a través del tiempo.[25] Lo anterior no equivale a afirmar que cada obra literaria presenta un espacio fijo, estático, como parte de su ilusión imaginaria. El espacio de una obra literaria puede desplegarse en una temporalidad semejante a la de los «spots of time» que describen los paisajes de Wordsworth. Puede incluir una imagen acabada del cosmos, como en Milton, o verse confinada a una diminuta región de la campiña inglesa, como en Jane Austen. Puede presentarse como metamórfica, irracional, heterogénea, fragmentaria, o estable, sólida y reparadora. Puede ser un aspecto crucial de la ficción (tal como el paisaje lo es en Hardy), o algo menor, tan perdido en alguno de los planos dispuestos en el fondo, que prácticamente pase desapercibido. Y no necesariamente restringirse a lo que normalmente identificamos con el nombre entorno; en la medida en que una obra describe cualquier cosa en relación con otra, proporciona un «orden de lo coexistente», sea que esto último comprenda personajes, objetos, imágenes, sensaciones o emociones. Todo aquello que nuestra lectura nos conduzca a «ver», no simplemente en el sentido visual, sino en el íntegro campo de la percepción, es parte del campo del espacio descriptivo en la experiencia literaria.

El tercer nivel de características espaciales en la literatura se corresponde con el que ya referí tangencialmente respecto de las problemáticas que plantean la «estructura» y la «forma». Confío en que ahora ha quedado claro que el término «forma espacial» es una suerte de redundancia enfática y que todas las nociones de forma o estructura conllevan connotaciones espaciales.[26] Así pues, la «forma temporal» no es la antítesis de la forma espacial, sino el término que aplicamos a una experiencia temporal cuyo esquema o configuración espacial llegamos a distinguir. Cada vez que tengamos la impresión de haber descubierto el principio que rige el orden o la secuencia de la presentación en un texto, ya sea que el mismo esté basado en bloques de imaginería, argumento o relato, el desarrollo del personaje o cuestiones del orden de la consciencia, la historia o el tema —cada vez que tenemos la impresión de hallar un «mapa» o esbozo de nuestros desplazamientos temporales a través de un texto—, estamos frente a este tercer nivel de espacialidad.[27] Lo anterior no implica afirmar que cualquier mapa fijo u otra forma espacial estará en condiciones de dar cuenta de todos los detalles de un texto. Nuestros patrones de coherencia pueden verse continuamente frustrados por los reveses que sufren las expectativas y por los desarrollos irreconciliables en cualquier patrón más amplio e inclusivo.[28] Con todo, la búsqueda y la imposición momentánea de esquemas espaciales en el flujo temporal de la literatura es un aspecto central de la lectura; la enérgica e impredecible «incoherencia», que los deconstruccionistas celebran, da por perdida toda su energía y vertiginoso pavor en ausencia de modelos de coherencia que nos tranquilicen antes de sucumbir a nuestra inevitable caída.

El cuarto nivel de espacialidad en la literatura se resiste a ser tratado, dada su proximidad a ese punto donde la interpretación de la literatura (una actividad supuestamente secuencial y racional) converge con la experiencia de sí misma. ¿Qué se propone Conrad cuando nos dice que quiere hacernos ver? En parte, claro, intenta decirnos que quiere que veamos a través de nuestro ojo mental el mundo que él presenta en su ficción, lo que aquí se define como espacialidad descriptiva. Pero, acaso, también quiere que veamos tras el exótico paisaje, las muy diversas descripciones sensoriales, los esquemas fundamentales subyacentes a su mundo ficcional. Y esos esquemas no son meramente los principios formales que rigen el despliegue temporal de su relato, sino la metafísica misma en la raigambre de un relato sobre este mundo de este modo en particular. Lo que Conrad quiere que veamos se parece más a lo que experimentamos cuando «vemos» lo que alguien (o algo) significa. Es tentador, desde ya, clasificar esto último como el «significado» de la obra y confinarlo al cubículo donde archivamos los «temas» sustraídos de la literatura. Mas es bien sabido que cualquier ensayo que afirmase establecer «El significado de Lord Jim», sería más extenso que cualquier afirmación abstracta sobre el tema de la novela y que, probablemente, concluiría admitiendo —en alguna medida— que el significado no cesa de rehuirnos.

Tengo la impresión de que este modelo de la crítica literaria que nos resulta familiar —consistente en exhibir, así sea por un instante, que «vemos el significado» de una obra, a la par que nuestra incapacidad para formularlo en una paráfrasis verbal— es un fenómeno que se desprende de la comprensión espacial de una obra como un sistema generativo de significaciones. Frye refiere dicho fenómeno cuando sugiere que «la palabra significado o dianoia comunica, o al menos conserva, el sentido de simultaneidad que capta el ojo. “Escuchamos” el poema a medida que se mueve de comienzo a fin, pero tan pronto como su totalidad está en nuestra mente, “vemos” en seguida lo que quiere decir. Con mayor eactitud, esta reacción no responde simplemente a la totalidad del poema, sino a una totalidad que hay en él: tenemos una visión de significado o dianoia cada vez que es posible una aprehensión simultánea.»[29] Aquí, deberíamos advertir que Frye niega de forma explícita la idea que está formulando respecto de un único esquema espacial fijo como clave de acceso a una obra. Por el contrario, a lo sumo, pareciera sugerir una hipótesis estructural sobre una obra que servirá para explicar sólo una porción del texto (no «la totalidad del mismo» sino «una totalidad en el mismo»). Nada indica, desde ya, que hemos de esperar hasta el final de un texto para formular este tipo de forma espacial; más bien, diría que comenzamos a hacerlo desde su primera oración mientras intentamos adivinar antes de llegar allí, allí hacia donde dicho texto se dirige. Y nada indica que esta forma espacial permanece siendo fija y estática; una «visión» de la totalidad puede ser de uno de esos destellos valiosos aunque efímeros de profunda sensibilidad, susceptibles de dilución en una posterior relectura, o fuente de hipótesis racionales y plausibles de falsificación para someterlas a un examen respecto del orden de las especificidades textuales.

Evidentemente, se objetará que toda esta «forma espacial» es meramente metafórica. Realmente, no poseemos en nuestra mente diagramas que se correspondan, en algún sentido, con la forma o el significado de las obras literarias. En este punto, hemos de suspender nuestra incredulidad, proponernos avanzar, y no olvidar que la metáfora presupone poner en riesgo todo acto del orden del conocimiento. ¿De existir formas espaciales en las obras literarias, cómo serían? ¿Cómo podríamos verificar su correspondencia con un texto dado cualquiera? ¿Y qué fines tendrían?

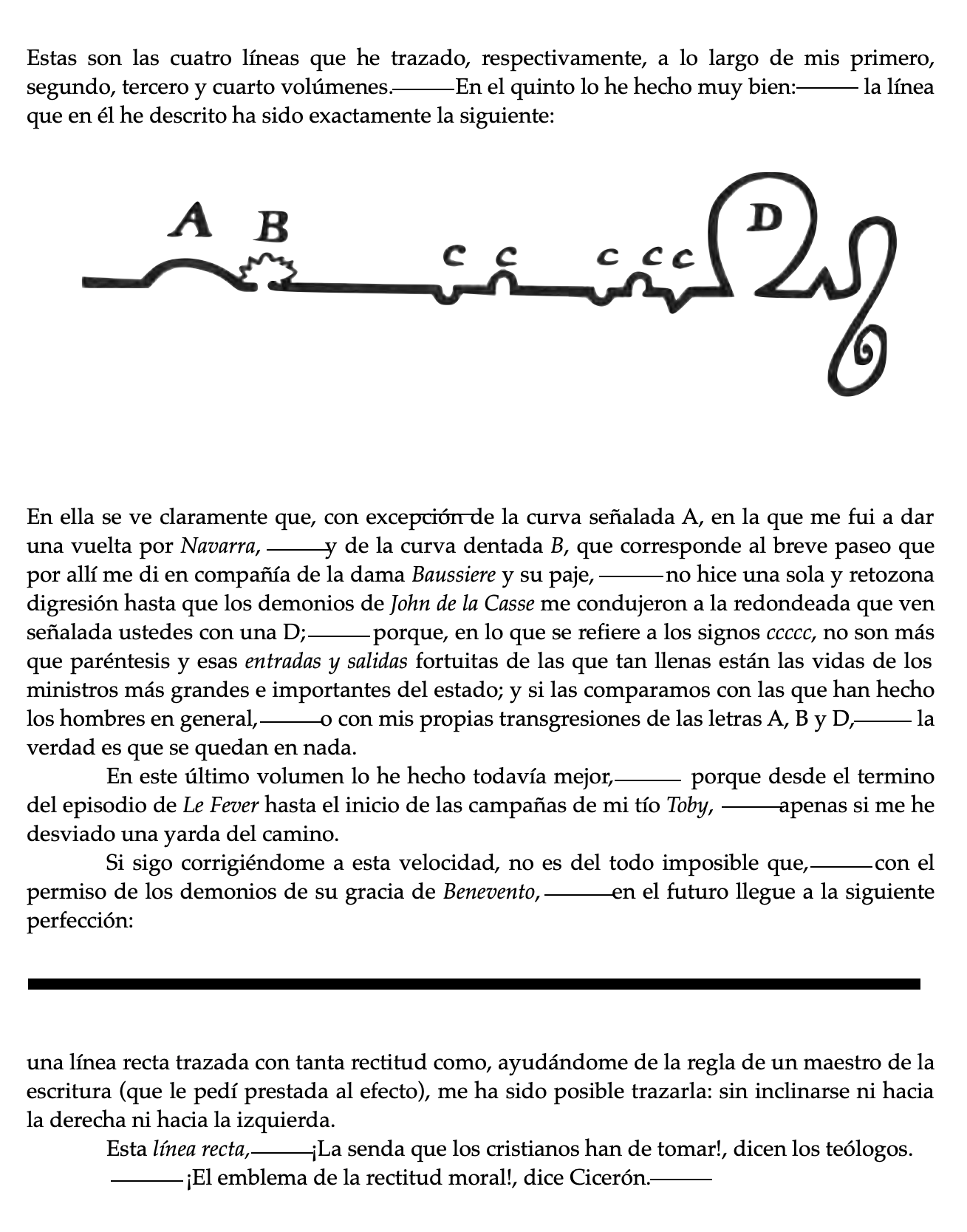

Comencemos por responder la primera pregunta, que es más sencilla, restringiéndonos por mera conveniencia a la concepción de esquemas lineales abstractos o geométricos. Parece obvio que estas figuras podrían asemejarse a cualquier otro esquema geométrico; su significación simplemente estaría coordinada con un determinado aspecto de la obra a la que esas figuran habrían de aplicarse, tal como las formas puras de la geometría pueden emplearse para referir cualquier cosa posible, desde un circuito electrónico, pasando por investigaciones geográficas, hasta constructos no referenciales, puramente imaginarios. El «mapa» de una novela podría ser tan impredecible e irracional como el diseño digresivo hasta el absurdo del Tristram Shandy (véase el diagrama de Sterne, fig. 1), o como la «línea recta» de la rectitud moral que Sterne promete observar en su último volumen. Esta broma del autor es, al igual que la naturaleza «meramente metafórica» de la forma espacial, un recurso que permite percibir y articular lo que, en la literatura, no puede decirse de otra forma. No obstante, queda claro que Sterne comprende la naturaleza concertada de su forma espacial: la línea puede representar no sólo el progreso del tiempo narrativo, sino también la altura moral del narrador. La encantadora ironía de la novela es que la pose que Sterne adopta siempre: la de un narrador que «va directo» al grano, honesto, que debe contar todo, incluidas las dificultades con las técnicas narrativas, le impide invariablemente seguir el «camino recto» de la narración lineal. Un aspecto de la estructura de Tristram Shandy, concebible como una forma espacial abstracta, es que su insistencia en una línea recta en cierto nivel (el de la «rectitud» del narrador) debe generar una línea excéntrica, digresiva en otro nivel (el del desarrollo de la narrativa).

No es difícil pensar en otras correspondencias previsibles aludidas, por lo general, en la geometría implícita de la narrativa. Si una obra literaria presenta un mundo factible de ser visualizado, con frecuencia podemos «mapear», en el sentido bastante literal del término, nuestros avances a través de la forma verbal como si fuera una huella en el espacio, al igual que lo hacemos con el camino de imágenes en Pilgrim’s Progress. En las ficciones picarescas, donde el héroe raramente retorna a la escena de una hazaña pasada, las líneas espaciales y temporales trazadas por la narración tienden a ser congruentes. Las ficciones simbólicas o alegóricas contraponen entre sí la topografía espacio-temporal y la imaginería temática: un lugar espacial puede estar relacionado con una fase temporal en el despliegue de un esquema conceptual para el desarrollo de un personaje, el progreso de una civilización, el remate de un modelo retórico, histórico o metafísico. En las ficciones conscientes de sí, irónicas, al estilo de Sterne, las líneas de orden temporal, espacial y temático pueden llegar a exhibir agudas incongruencias y disyunciones.

Así pues, no se trata en absoluto de utilizar la geometría para reducir las obras literarias a algún tipo de modelo unívoco; la idea es hacer explícitos los esquemas que venimos empleando de modo no sistemático y ser más conscientes de las relaciones existentes entre aquellos que mantienen previsibles correspondencias de otros tipos.[30] Algunos esquemas serán tan simples, que aparentarán ser evidentes, virtualmente idénticos al género de la obra. Una de nuestras equivalencias más corrientes de las acciones literarias es la imagen de una rueda cuyas revoluciones marcan no simplemente la cronología, sino también la buena fortuna del héroe. Una línea en dirección descendente, que marca «escasa» fortuna o alguna suerte de «caída» para, luego, ascender es un sencillo mapa de la comedia y remite al gesto pictórico de una sonrisa. Una línea en dirección ascendente, que marca «elevada» fortuna para, luego, descender es el esquema clásico de la tragedia y del gesto que resulta al fruncir el ceño. Estos diagramas asociados a una «sonrisa» y al «ceño fruncido», que vinculan modelos narrativos con estereotipos emocionales básicos, correlativos a la comedia y la tragedia, nada nos dicen en la práctica sobre alguna obra literaria concreta, sólo sirven como equivalentes gráficos o icónicos del tipo más burdo del género, como abstracciones de expresiones de esas máscaras que, por lo general, simbolizan la comedia y la tragedia.

Formas espaciales más específicas pondrán de manifiesto esquemas superpuestos o en intersección, algunos de ellos relativos a los principios del desplazamiento a través del texto, otros regidos por esquemas de imaginería o de ideas que reflejan presupuestos autoriales sobre el orden del mundo. Es necesario recordar aquí las armonías y simetrías geométricas y numerológicas que dominaron las estructuras del arte, la arquitectura, la música, la literatura y la cosmología hasta el siglo XVIII.[31] ¿Pero cuál es la procedencia de estas elaboradas formas espaciales y para qué servían? ¿Son creaciones espontáneas de algún reservorio platónico en la imaginación humana? ¿O representan generalizaciones empíricas, sustraídas de la experiencia espacial de una cultura? La respuesta clásica que los artistas occidentales adoptaron concernía alguna versión de la inspiración: las formas del arte provienen de las musas. Pero las musas, se sabe, son las Hijas de la Memoria (Mnemosyne), el poder mental que preserva y ordena los fenómenos del tiempo experimentado. Este método de ordenamiento, tal como Frances Yates lo ha demostrado, es un «arte de la memoria» espacial y visual, desarrollado por poetas y oradores para memorizar sus «textos» con anterioridad a la invención de la escritura.[32] Tal como Cicerón lo señala:

las personas que deseasen adiestrar esta facultad [de la memoria] habrían de seleccionar lugares y formar imágenes mentales de las cosas que deseasen recordar, y almacenar esas imágenes en los lugares, de modo que el orden de los lugares preservara el orden de las cosas, y las imágenes de las cosas denotaran las cosas mismas, y utilizaríamos los lugares y las imágenes respectivamente como una tablilla de escribir de cera y las letras escritas en ella.[33]

Esta conexión entre mnemotecnia y la construcción de espacio mental sobrevive en la idea de que el discurso puede concebirse como un arreglo de «tópicos» (literalmente τόποι o «lugares») en el flujo temporal del lenguaje. Es significativo que al legendario inventor de los sistemas de la memoria espacial, Simonides de Ceos, también se le adjudique la invención de la tradición del ut pictura poesis.[34] El aspecto pictórico de la poesía no consiste sencillamente en su imaginería, sino en los esquemas de orden que permiten alojarla y recuperarla en la mente.

Por cierto, con la proliferación de la escritura y la pintura, la utilidad de la mnemotecnia espacial en la poesía y la oratoria fue disminuyendo. Yates sostiene, no obstante, que los sistemas persisten sublimados y transformados, como las formas intervinientes en las disciplinas de la memoria mística, que asocian estructuras cósmicas con esquemas de meditación, estéticos y cognitivos:

podríamos considerar el Infierno de Dante como una clase de sistema de la memoria para memorizar el infierno y sus castigos, con percusivas imágenes en órdenes de lugares,… Si uno piensa que el poema se basa en órdenes de lugares: infierno, purgatorio, paraíso, y en un orden cósmico de lugares tal como las esferas del infierno son el reverso de las esferas del paraíso, comienza a aparecérsenos como una suma de ejemplos y similitudes, alineados en orden y asentados en el universo.[35]

En este punto, cabe advertir que la arquitectura literaria a base de la imaginería de los sistemas de la memoria no se autoproclama unívocamente como una cualidad de la obra que está «realmente allí» ni como un modelo interpretativo, explicativo. Agregaría que es factible concebirla abarcando ambas funciones, y que ilustra la tendencia de la forma espacial a unir (a la vez que preservar la relativa distinción existente entre) los aspectos analíticos y experimentales de la lectura.

Es un lugar común del historicismo considerar que esas estructuras, y la sensibilidad aunada que ellas encarnan, comenzaron a desintegrarse en algún momento entre la Edad Media y el siglo XIX; en general, la crisis siempre tiene lugar justo hacia mediados del período en el cual cada crítico se especializa. Era habitual describir dicha desintegración como un abandono de la forma a favor del «mero contenido» o la expresión de sí. Más tarde, cuando se hizo evidente que la literatura romántica tenía, en efecto, una especie de forma, dicha transformación se reformuló como un movimiento desde un sentido «clausurado», espacial y eterno de la forma hacia un sentido «abierto», temporal e histórico de la misma.[36] Abierto por contraposición a clausurado causa la impresión de ser un avance demasiado leve en precisar las categorías de lo informe por contraposición a lo formal pero, cuando menos, refleja la existencia de cierto conocimiento sobre la sostenida presencia del fenómeno de la forma espacial en la historia literaria y que nuestro problema, en consecuencia, radica en describir la historia y significación de las transformaciones de dicha forma, más que en identificarla con cierto período, mientras que identificamos la temporalidad con otro. Si profundizamos en esta cuestión, parecería que una diferencia a secas, como la existente entre abierto y clausurado, podría aplicarse prácticamente a todas las obras literarias; mas en función de no perder el derecho a referirnos a una historia de las formas en la literatura, se impone transponer el estudio en su conjunto a un nivel de mayor exactitud. En lugar de contrastar la literatura neoclásica y romántica con las antítesis retóricas y espaciales, deberíamos estudiar la persistencia de ciertos esquemas formales en las artes e indagar sus funciones y significados en ciertas obras y artistas. El diseño de la línea en espiral, de vórtice o serpentina, por ejemplo, despunta en todas partes en las artes plásticas del siglo XVIII, sobre todo en el rococó y en la estética de Analysis of Beauty de Hogarth.[37] Asimismo es una imagen de gran notoriedad en la literatura y el arte del siglo XIX, desde los vórtices de las visiones de Blake hasta los remolinos que, en el mar y el aire, hacen estragos en los paisajes de Turner, Shelley y Poe. Como primera generalización puede notarse que, durante el siglo XVIII, la espiral funciona básicamente como un recurso decorativo, ornamental, en una estructura estable (por lo general, piramidal o rectangular), con frecuencia asociada a la estética de la belleza en la variedad. Por otra parte, en el siglo XIX, la espiral parece más bien estar reservada a la ocurrencia de catástrofes a las que provee con un diseño estructural, más que con un motivo decorativo, frecuentemente asociado con la estética de lo sublime. ¿Es posible avanzar explorando el rol de esta forma en el espacio literario así como pictórico? Sin dudas, opera en el nivel descriptivo de la imaginería y la composición del espacio, ¿pero podríamos referirnos a su presencia en la forma literaria de un modo comprensible? ¿Han de verse las decorativas circunvoluciones de la perífrasis, comparables a los ornamentos barrocos en la música, como «rizos» o «curvas» en el espacio retórico? ¿La terminación del pareado heroico ofrece una estructura estable para estos adornos, en contraste con el fluido encabalgamiento «serpentino» del poema coloquial romántico que, en las manos de Wordsworth al menos, rehúye los adornos y giros tradicionales de la dicción poética? ¿Es posible avanzar aún más y afirmar conjuntamente con un crítico reciente que, en contraste con el «campo continuo» de la poesía moderna y del siglo XVIII, el esquema típico de la lírica del siglo XIX es «la combinación del círculo y la secuencia, un aspecto cierto de la espiral?».[38]

Confío en que éstas no sean meras preguntas retóricas para encubrir la afirmación de estos presupuestos mas sin asumir responsabilidad alguna respecto de ellos. Lo que aspiro a destacar es la necesidad de desarrollar una forma sistemática de respuesta para este tipo de preguntas, y resguardar este modo de análisis de una metodología vagamente impresionista y analógica. En este punto, tengo la impresión de que tres componentes elementales surgen del método del análisis espacial: (1) una consistencia de la correspondencia precisa entre la forma espacial y cierto aspecto de una obra dada; si una línea representa el tiempo del relato, el tiempo de lectura, la secuencia de la trama, o las fortunas del héroe, debe hacerlo consistentemente; (2) las formas espaciales asociadas con una obra han de tener un origen interno, en el sentido de que han de emanar de un análisis detallado de la obra en sus propios términos, en lugar de estar impuestas por un marco de referencia externo;[39] (3) cuando se establecen comparaciones con formas espaciales de otras artes, las primeras deben desarrollarse en términos de estructuras de conjunto y no de partes seleccionadas en función de sus similitudes aisladas. La presencia de la forma espiral en el espacio literario debe, dicho con otros términos, estar definida en los términos de un aspecto particular de la obra a la que refiere; debería desprenderse del análisis de la obra en su propio marco de referencia; y debería estar definida con claridad, tanto en su función como significación de conjunto.

Con todo, enfatizar la integridad del conjunto de la forma espacial no debería restarle importancia a la notable potencia que esta metáfora concentra en niveles locales y «microscópicos» de interés en la literatura. Los estudios sobre la métrica y el estilo, por ejemplo, se basan en el presupuesto de que esquemas estables (diseños de versificación, tipos de oraciones recurrentes) rigen el flujo temporal del lenguaje. Estos esquemas resultan más evidentes en los relatos orales y las canciones populares que no poseen ninguna forma espacial «literal» (esto es, un texto) que estabilice sus respectivos órdenes temporales. La balada, tal como Mark W. Booth observa, es una forma sumamente interesante porque exhibe la múltiple variedad de los sistemas esquemáticos «en tanto reúne el esquema de corto alcance, común a toda la versificación; el esquema de largo alcance de la construcción oral elaborada; y la melodía trabajada de medio alcance.»[40] Un problema conocido en la lógica y la terminología surge, sin embargo, cuando estos esquemas aúreo-musicales están dispuestos en franco contraste con los esquemas narrativos y orientados a sugerir que, en una persona analfabeta, el «modo de comprensión es tanto espacial como lineal y secuencial.»[41] Ya nos hemos cruzado con esta distinción, si bien encubierta con otros términos: como una oposición genérica (la novela es lineal, en contraste con la espacialidad de la poesía o el teatro); como «progresión» histórica (la literatura del siglo XIX es lineal y temporal, en contraste con la literatura moderna o del siglo XVIII que es espacial); como distinción intragenérica (las novelas con trama y relato son lineales mientras que las novelas líricas son espaciales). Con esta misma lógica restaría proponer, en última instancia, que la literatura se distingue del lenguaje en general por su tendencia a manifestar la forma estética (es decir, espacial), y que los tratamientos (lineales) directos caracterizan a la «mera» prosa, al discurso llano, y al lenguaje filosófico. Más allá de que, evidentemente, las formas lineales son en sí mismas espaciales, y que contrastarlas con el espacio sería tan absurdo como contrastar cáscaras con huevos, existe un problema elemental a la hora de precisar correspondencias. Los fenómenos lineales o espaciales en las formas literarias no son literalmente espaciales; ambos son formas de organizar el tiempo en una imagen coherente —el primero (en teorías sobre la estructura de la balada) refiere el tiempo narrativo; el segundo, el musical. Lo que sin dudas necesitamos es sustituir el término «espacial» en el interior de nuestro sistema de oposiciones. Propongo el término «tectónico», a fines de sugerir una imagen de estilo gestáltico, simétrica y global, frecuentemente asociada a los llamados efectos espaciales.

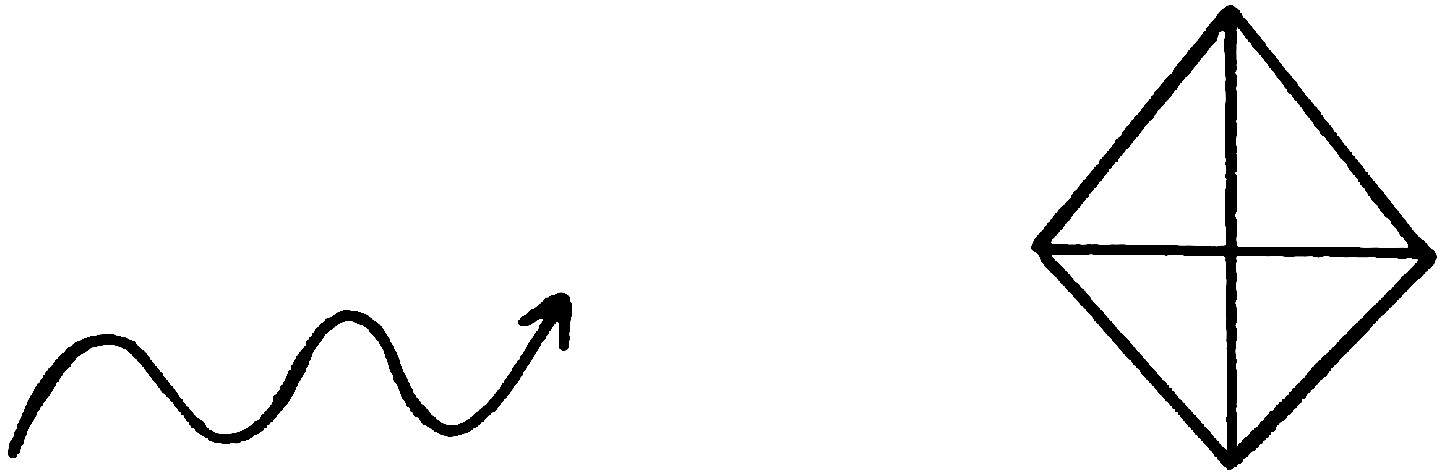

Así pues, la diferencia entre lo lineal y lo tectónico podría visualizarse como algo semejante a la diferencia entre un jardín de estilo pintoresco y un jardín tradicional: dispuesto en torno a una estructura serpentina, asimétrica y lineal el primero; concebido a base de una cuadrícula simétrica el segundo (véase fig. 2). Es imprescindible insistir, sin embargo, en que ninguna de estas formas es más espacial (o temporal) que la otra, si bien, cada una de ellas ofrece un conjunto de imágenes analíticas y diferenciales de lo que un físico llamaría «espacio-tiempo».

Ninguna de estas formas puede reclamar derechos exclusivos para la representación de fenómenos narrativos o musicales. Los estudiosos de las baladas podrían vincular la forma lineal y tectónica a la narrativa y a la forma musical respectivamente, pero nada impediría a los artistas construir narrativas tectónicas acompañadas de música serial. Tampoco nada impide las combinaciones ingeniosas de los dos diseños en una sola forma, fenómeno que —de hecho— tiene lugar con frecuencia en muchos jardines paisajísticos.

En estudios recientes sobre la espacialidad literaria se advierte cierta tendencia a relacionar la oposición lineal-espacial (es decir, lineal-tectónica) con la teoría bicameral o concerniente a los hemisferios cerebrales, y a igualar la literalidad narrativa, el lenguaje y la temporalidad con el hemisferio izquierdo, a la par que la consciencia espacial, pictórica y atemporal con el derecho.[42] No obstante lo anterior, pareciera que dicha teoría es objeto de cierto recelo, en la medida que repite de forma acrítica las oposiciones temporales-espaciales y verbales-visuales que suman confusión a la crítica de las artes. De existir algo que hayamos aprendido de los lingüistas, sin duda que se trata de la centralidad de la noción «estructura» en todos los niveles de las habilidades lingüísticas. Y de tener este ensayo algún grado de repercusión, el lector encontrará muy difícil disociar la noción estructura de esa otra noción, espacio. La habilidad verbal que conserva una persona cuyo hemisferio derecho (visual o espacial) ha sido anestesiado, depende de cierto tipo de pensamiento espacial, cuando menos, la capacidad para reconocer y producir un orden sintáctico adecuado.

Los experimentos que parten de la presuposición que el cerebro y/o la mente está dividido en compartimentos estancos, seguramente, producirán «evidencia» comprobatoria (tal como producen evidencia del estilo las teorías literarias basadas en la misma oposición). Lo que no demostrarán es algo especialmente particular de las habilidades que son objeto del estudio. Una orientación más promisoria de la investigación invita a recorrer transversalmente esas oposiciones, para indagar las habilidades lingüísticas del hemisferio derecho, las capacidades espaciales del izquierdo, y la capacidad de cada uno de ellos para adaptarse a las funciones que un rígido modelo binario no podría predecir. El cerebro bicameral es una metáfora engañosa si hace pensar en dos cámaras del congreso que nunca coinciden en una sesión conjunta. La relación adecuada entre las conciencias lingüística y espacial puede vislumbrarse en el intercambio al que da lugar la afirmación de Paul Valéry: «il n’y a pas de géométrie sans langage», y la respuesta del matemático René Thom: «no es menos cierto… que no exista lenguaje comprensible sin geometría, una dinámica subyacente cuyos estados, estructuralmente estables, estén formalizados por el lenguaje».[43]

Sin duda que nuestra búsqueda de patrones literarios no se halla limitada al dominio de la geometría y de los modelos diagramáticos y esquemáticos. Blake comparó una ocurrencia ingeniosa con un punto luminoso y, Wordsworth, concebía la totalidad de su oeuvre como una especie de catedral gótica, con The Prelude a modo de «antecapilla» a The Recluse, la nave central de la iglesia, y las «obras menores» semejantes a «las pequeñas celdas, oratorios y nichos sepulcrales, por lo común incluidos en tales edificios.»[44] J. Hillis Miller, a distancia aparente de su hostilidad inicial hacia la crítica espacial, ha sugerido recientemente que dedicar una atención exhaustiva al aspecto lineal de la literatura, en última instancia, revela al texto tanto en calidad de laberinto como de «pista» o hilo que nos guía a través del mismo.[45] Hemos de suponer que la forma espacial imaginada en los términos más vívidos y complejos en la literatura es, al fin y al cabo, ese laberinto que nosotros mismos constituimos y que Cary Nelson llama el «teatro de [la] carne», donde «los acontecimientos verbales de la literatura se encuentran dispersos en el cuerpo del lector» y «el espacio verbal deviene un emblema de la estructura física que llevamos insoslayablemente con nosotros.»[46] En este punto, la forma espacial en literatura deviene el Logos o la palabra encarnada, y el criticismo que revela esta forma se convierte él mismo en una creación metafórica y literaria, como la voz del Bardo de Blake, cuya poesía descansa en el hecho de que él ha escuchado una palabra y ha sentido la viva presencia de su forma encarnada:

whose ears have heard

The Holy Word

That walk’d among the ancient trees

[cuyos oídos han escuchado

la Palabra Sagrada

que deambulaba entre los venerables árboles]

Por el momento, respondimos las preguntas sencillas. Sabemos qué aspecto pueden tener algunas formas espaciales de la literatura, y propusimos métodos para verificar su presencia en un texto. Aún resta conocer para qué servirían. Esto conduce a las bases éticas e históricas de las embestidas contra la forma espacial en la crítica, a la acusación de que el interés hacia el espacio opera en detrimento del tiempo, que nos aliena de la realidad concreta, y que reifica y objetualiza la literatura de manera reductora y tiránica. Quisiera creer que la falta de fundamento de estas imputaciones resulta ahora evidente.[47] La forma espacial, tal como está concebida en este ensayo y se utiliza de modo tácito en gran parte de nuestra crítica práctica, es nuestro punto de partida para volver a la historia y a la temporalidad comprensibles; únicamente nos sustrae de la realidad en la medida que alguna explicación deba necesariamente sustraerse de aquello que explica. Y «reifica» u «objetualiza» sólo en los mejores y más útiles sentidos de esos términos, dado que nos ayuda a ver vívida y concretamente la sustancia de la experiencia literaria, proporcionándonos un núcleo de información compartida para evaluar y comparar nuestras interpretaciones. Desde ya que no puede hacer todo. No nos revelará cuál es el tema de una obra, si podemos confiar en el narrador o lo que un símbolo significa. Sin embargo, puede ser útil para observar cómo un tema toma cuerpo, dónde se sitúa un narrador en relación con su relato, qué estructura de imaginería ofrece terreno fértil a la significación simbólica. La naturaleza contradictoria de las objeciones dirigidas a la forma espacial, que tienden excesivamente a materializarla por un lado y a abstraerla por el otro lado, revela el verdadero poder de esta metáfora para operar a nivel literario de la experiencia (la obra como «consumada» en la lectura imaginaria), así como del análisis (la obra explicada e interpretada).

Pero, estas funciones de la forma espacial centradas en la literatura que, por cierto, no van más allá del formalismo, son más interesantes aun cuando consideramos su potencial empleo en los estudios comparatistas. Las exploraciones de la forma espacial en la literatura tienen su contraparte en el creciente interés hacia las artes visuales como sistemas de lenguaje, y hacia los esfuerzos orientados a construir una historia general de los signos, capaz de explicar no sólo la literatura y las artes visuales, sino también todos los códigos que utilizamos para construir nuestro mundo. Ya sea que partamos del nominalismo de Nelson Goodman, el realismo de Rudolf Arnheim, o los sutiles e intrincados consensos que Ernst Gombrich alcanza, encontramos confluyendo en todas partes los problemas del lenguaje, la representación, la significación o, con los términos más generales posibles, de la semiosis. La época de la especialización regresiva, cuando las disciplinas se replegaban sobre ellas mismas parece haber llegado a su término. En cierto sentido, la totalidad del discurso sobre la forma espacial ha sido una práctica regresiva, la explicación de una clase de metáforas que dominan los habituales procedimientos críticos. Pese a todo, espero, que también haya avanzado hacia otras disciplinas, a fines de establecer nexos con ellas. Tendrá lugar una justa resistencia dialéctica a esas metáforas vinculantes. Por cada Wittgenstein que enuncia que «una proposición [verbal] es una «figura» que está «enlazada así con» la realidad para representar «un posible estado de cosas en el espacio lógico», habrá alguien que corrija o califique este realismo icónico y retome una visión de la significación como una actividad lúdica y arbitraria.[48]

Ya sea que nos identifiquemos con los realistas sintéticos o con los nominalistas analíticos, algo parece distinguirse con claridad: nunca seremos capaces de retornar a la nítida compartimentación de los signos pictóricos y verbales por separado, bajo el amparo de categorías contrapuestas como «natural» frente a «artificial» o «imitativo» frente a «convencional». En lugar de pensar la representación pictórica radicalmente diferente del lenguaje, podríamos concebirla como un subconjunto del sistema lingüístico y definirla como un lenguaje incapaz de expresar la negación o resistente a efectuar una separación entre el significado y el significante.[49] Estas definiciones reducen lo pictórico a un lenguaje empobrecido y deberían adecuarse mejor a un enfoque del lenguaje en términos pictóricos, como el que Wittgenstein propone en su obra más temprana. El énfasis postestructuralista en el lenguaje como discurso referencial podría conducirnos, tal como Paul Ricoeur lo señala, a «regresar al problema de la escritura como un capítulo en una teoría general de la iconicidad.»[50] En este contexto más amplio, los fenómenos «anómalos» o «experimentales», como los emblemas, los jeroglíficos, los pictogramas, y la poesía concreta, bien podrían considerarse como las irregularidades que sugieren y requieren de nuevos paradigmas para comprender el espacio verbal en general. Ninguna teoría icónica sobre el lenguaje podría, desde ya, confrontar su contrincante natural, una teoría lingüística sobre los íconos que reconociera sus raíces en la noción iconología debida a Panofsky, y en la conclusión de Gombrich sobre que «la frase “el lenguaje del arte” es más que una metáfora vaga.»[51] Una iconología semejante debería explorar, entre otras cosas, los modos en que la forma temporal se experimenta y comprende en las artes plásticas a niveles básicos de la adopción de las formas, la identificación de los objetos representados, la inferencia del movimiento y la narratividad, y la «lectura» de la imaginería en función del contenido simbólico. Si cada oración es un cuadro o una forma espacial en el «ojo» multisensorial de la mente, entonces, la verdadera lectura es una experiencia visionaria (no meramente visual). Si cada cuadro es una oración, la verdadera visión no reside en el ojo inocente o ignorante, sino en la lectura de una mente informada.

Con todo, debemos resistir la tentación de contemplar nuestro campo de signos o códigos artísticos como si estuviesen descritos con exhaustividad mediante una oposición simétrica entre el tiempo y el espacio, encarnados en constructos verbales y plásticos. La literatura aparenta situarse con naturalidad en un punto intermedio entre la música y las artes visuales, participando en el aspecto aurático y temporal de la primera, así como en el visual y espacial de las últimas. A diferencia de la estricta oposición que Lessing establece entre la literatura y las artes visuales como expresiones puras de la temporalidad y de la espacialidad, deberíamos concebir la literatura y el lenguaje como el lugar de encuentro de estas dos modalidades, el escenario donde el ritmo, la forma y la articulación transformen el balbuceo en canto y habla, el garabato en escritura y dibujo.[52] Por el momento, el aspecto anti-icónico, lúdico y arbitrario del lenguaje parece llevar ventaja en la crítica literaria, mientras que se trata a la visión y la forma espacial como aspectos «meramente metafóricos» de la literatura. Este desequilibrio no puede existir indefinidamente frente a la creciente evidencia sobre que la conciencia no es simplemente un flujo de lenguaje verbal acompañado por un incipiente sentimiento informe. Como mínimo, la mitad de nuestro cerebro está ocupado en pensar sistemáticamente a base de formas espaciales que organizan la conciencia al nivel básico de la percepción (Gestalten), los patrones conceptuales (Ideas), y las estructuras poéticas (Images).[53]

El interés por explorar la forma espacial, en consecuencia, es indisociable del interés por volver comprensible y explícitos los esquemas subyacentes a cualquier cosa que hagamos voluntaria o involuntariamente. Imposible pensar la literatura u alguna otra cosa sin emplear metáforas espaciales, ya sea que las mismas funcionen en «el espacio pragmático de la acción física, el espacio perceptual de la orientación inmediata, el espacio existencial que forma la imagen estable del hombre respecto de su medioambiente, el espacio cognitivo del mundo físico,» o «el espacio abstracto de las relaciones lógicas puras.»[54] Aún las formulaciones más abstractas traicionan las dimensiones espaciales implícitas ni bien aspiran a construir un campo de relaciones entre las ideas o términos clave;[55] con frecuencia, los mismos términos abstractos son metáforas o imágenes ocultas, así como la palabra «abstracto» sugiere por sí misma la acción de «quitar» o «desplazar» una estructura simplificada desde una entidad concreta y compleja. Quizá nuestra desconfianza hacia los presupuestos dialécticos se desprenda de nuestra impresión sobre que el espacio retórico implícito en ellos es excesivamente predecible como simétrico, carente de las sorpresas y asimetrías del estilo pintoresco que asociamos con la complejidad genuina. Por cada «tic» verbal hallamos el «tac» correspondiente, señalizado mayormente por alguna metáfora desgastada del estilo «por otra parte».

Por otra parte, no podemos vivir sin dialéctica, al menos no respecto del nivel de diálogo propio de los seres humanos. Podría ser acertado considerar que solo hay dos tipos de personas en el mundo: las que creen en la oposición binaria y las que no. Sea cual fuere la verdad, necesitamos espacios por donde ir juntos en su búsqueda, formas que nos reúnan junto al umbral del lenguaje. La gran ventaja de percibir la forma espacial en la literatura no radica en que podamos tomar una espiral y decir: «¡Aquí está, la Ilíada contenida en el interior de una cáscara de nuez!» Se supone que se trata de restituir la forma a la ficción y ver cómo se conduce a través y sumerge en la textura de la obra, así como también implícitamente en la textura de la vida. Se trata de observar la ficción, como a la vida que critica y representa, como un ecosistema, un organismo, una forma humana, o vislumbrar lo que Gaston Bachelard describe como «la transubjetividad de la imagen», un lenguaje de la visión que puede transmitirnos cosas sobre nosotros mismos y nuestros poemas, que las palabras por sí mismas no pueden rozar.[56]

Notas

[*] (ed. cast.: Tractatus Logico-Philosophicus. Investigaciones filosóficas. Sobre la certeza, trad. Alfonso García Suárez y Carlos Ulises Moulines [Madrid, 2009]).

[**] (ed. cast.: Sobre el crecimiento y la forma, trad. Mario X. Ruiz [Madrid, 2011]).

[1] Tal como quedará de manifiesto en las siguientes páginas, no hay duda de que considero estos modelos tan diversos como «formas espaciales», y conjeturo que la distinción entre lo literal y lo metafórico, lo real y lo artificial, sólo es factible temporaria y relativamente. Tal como Paul de Man lo ha señalado recientemente: «las metáforas, los tropos, y el lenguaje figurativo, en general, siempre han representado un problema y, en ocasiones, un motivo por demás conocido de turbación para el discurso filosófico…» (Critical Inquiry 5 [Autumn 1978]: 13). De Man identifica dicha turbación con nuestra incapacidad para depurar el discurso de la metáfora o, incluso, para hallar un modo afín a «delimitar los alcances de su influencia y, así, restringir el daño epistemológico que podría llegar a ocasionar». A lo largo de este ensayo, en consecuencia, cuando refiera el problema de la utilidad «meramente metafórica» de la forma espacial en la literatura, estaré concibiéndolo —en términos semejantes a los de Nelson Goodman en The Languages of Art (Indianapolis, 1976)— como una distinción apenas provisoria en el plano de lo real:

Si bien la posesión metafórica no es en efecto posesión literal; la posesión es real ya sea metafórica o literal. Lo metafórico y lo literal deben ser diferenciados de lo real. Decir que un cuadro es triste y decir que es gris son maneras diferentes de clasificarlo. Aunque un predicado que corresponde a un objeto metafóricamente no le corresponde de forma literal, lo cierto es que le corresponde. Que esta correspondencia sea metafórica o literal depende de ciertas características tales como la novedad. [pp. 68-69]. (ed. cast.: Los lenguajes del arte, trad. Jem Cabanes [Madrid, 2010]).

[2] En lo concerniente a la forma espacial como una cualidad de las cosas en contraposición con un modelo explicativo sobre las mismas, adoptaré un punto de vista igualmente provisional; es decir, admito que el contorno de un árbol, el contorno dibujado representando un árbol, y un diagrama arbóreo representando relaciones genealógicas o estructuras sintácticas son cosas por completo diferentes entre sí. Con todo, lo anterior no contradice el significativo hecho de que todas esas formas, en algún sentido, son construcciones espaciales que intervienen en la experiencia, así como en el análisis de la misma, y que la peculiar naturaleza de cada una de esas formas hallaría una definición inmejorable en el contexto de una teoría donde se reconociera lo que tales formas tienen en común. En los debates sobre las artes, sin embargo, las distinciones entre las «propiedades» de las obras y los modelos explicativos se vuelven aún más difíciles de sostener (¿la «forma orgánica» es una característica de o una hipótesis explicativa sobre las obras?); por lo que se impone con mayor urgencia contar con una teoría general para enmarcar tales distinciones. Dicho con otros términos, no es mi intención minimizar las diferencias existentes entre varios tipos de formas espaciales sino, más bien, hallar una fundamentación general a partir de la cual definir el sinnúmero de diferencias existentes, sin caer en un reificación de las oposiciones binarias del estilo en las que «lo literal» se enfrenta a «lo metafórico» o «la cualidad de la cosa» a «la cualidad solo del modelo». De ser posible adoptar una metáfora espacial, el propósito de este ensayo es concebir una continuidad infinitamente diferenciada más que partir las cosas en dos.

[3] En principio, el ensayo de Frank se publicó en Sewanee Review 53 (Spring, Summer, Autumn 1945) y fue objeto de revisiones en su The Widening Gyre (New Brunswick, N. J., 1963). El postulado general de Frank ha permanecido idéntico en lo esencial hasta en sus formulaciones más recientes; el autor continúa considerando la forma espacial como «un fenómeno particular de la escritura de la vanguardia moderna». Véase «Spatial Form: An Answer to Critics», Critical Inquiry 4 (Winter 1977): 231-52. Jeffrey Smitten (Departamento de Filología inglesa, Texas Tech University) ha compilado una interesante bibliografía en «Space and Spatial Form in Narrative».

[4] Esta embestida suele vincular la noción forma espacial con Wyndham Lewis y Ezra Pound, el movimiento imagista, la «irracionalidad», a la vez que con el antihistoricismo pesimista del modernismo, y la tradición reaccionaria del romanticismo. Frank comenta los complejos motivos subyacentes a estas asociaciones presentes en los textos de Robert Weimann y Frank Kermode en su «Answer to Critics», pp. 238-48.

[5] Véase Rudolf Arnheim, «Space as an Image of Time» en Images of Romanticism, ed. Karl Kroeber y William Walling (New Heaven, Conn., 1978), pp. 1-12. Max Jammer fundamenta extensamente la prioridad psicológica e histórica de los conceptos espaciales en su libro Concepts of Space (1954; New York, 1960), pp. 3-4.

[6] Wayne Booth objetó con cierta cautela esto último: ¿qué ocurriría si reemplazáramos la esfera circular del reloj con un reloj digital donde solo fuera visible una sucesión de números? ¿No habríamos entonces eliminado cualquier requerimiento de mediación espacial del tiempo? En este punto, me remito a la afirmación de Bergson sobre que «no podemos formarnos una imagen o una idea de la cantidad sin la intuición aparejada del espacio» (Time and Free Will [1910; New York, 1960], p. 78).

[7] Jacques Derrida arriba a esta conclusión de forma radical: «(El tiempo, la forma de todo fenómeno sensible, internos y externos, parece dominar al espacio, forma de todos los fenómenos sensibles, internos y externos; pero es un tiempo que siempre se puede representar por una línea…)» (Of Grammatology, trad. Gayatri Chakravorty Spivak [Baltimore, 1976], p. 290). (ed. cast.: De la gramatología, trad. Oscar del Barco y Conrado Ceretti. Revisión Ricardo Potschart [México, 2003]). Con todo, no deberíamos restringirnos nosotros mismos a representaciones lineales del tiempo. Para un pintor impresionista, las combinaciones adecuadamente codificadas entre el color, la luz, y la sombra podrían ser los índices en gran medida confiables del tiempo diurno.

[8] Sir Isaac Newton’s Mathematical Principles, ed. Florian Cajori (Berkeley, 1934), p. 6. (ed. cast.: Principios matemáticos de la Filosofía Natural, trad. Antonio Escohotado y Manuel Sáenz de Heredia [Madrid, 1987]).

[9] La definición de Leibniz se encuentra en su Initia rerum metaphysicai, citada en Concepts of Space de Jammer, p. 4.

[10] Entre la vastísima literatura existente en la filosofía sobre el tiempo y el espacio, los siguientes libros son de especial interés: Adolf Grunbaum, Philosophical Problems of Space and Time (New York, 1963); Hans Reichenbach, The Philosophy of Space and Time, trad. Maria Reichenbach y John Freund (New York, 1957); J. J. C. Smart, Problems of Space and Time (New York, 1964); y Richard Swinburne, Space and Time (1968).

[11] Para una profundización de lo anterior, véase Étienne Souriau, «Time in the Plastic Arts», Journal of Aesthetics and Art Criticism 7 (June 1949).

[12] Así pues, una consecuencia derivada de una teoría general del espacio literario es que los aspectos útiles de las distinciones de Frank podrían ser preservados y reformulados con mayor precisión. En lugar de amontonar todas juntas las obras modernistas que, blandiendo la noción de espacio antitemporal, desafían los argumentos, relatos y estilos corrientes, podríamos clasificar la enorme variedad de formas que la organización y la representación del tiempo es capaz de adoptar mediante la forma espacial en las obras literarias.

[13] Los apologistas de la literatura emblemática del Renacimiento desarrollan metódicamente dicha comparación, al observar los aspectos verbales y pictóricos de los respectivos libros como vehículos de la unión entre el espíritu y el cuerpo, el tiempo y el espacio, el intelecto y la sensación. Para tratamientos clásicos del tema, véase Mario Praz, Studies in Seventeenth-Century Imagery, 2 vols. (London, 1939), 1: 155 y ss., y Jean Hagstrum, The Sister Arts (Chicago, 1958), pp. 94-96. Concluyo que toda la polémica en torno a la forma espacial deriva, en última instancia, del debate respecto de las afirmaciones sobre el espíritu y la materia, y la palabra y la imagen en esos tempranos tratados de estética.

[14] J. Hillis Miller, The Form of Victorian Fiction (Notre Dame, Ind., 1968), p. 46.

[15] Ibid., p. 47; la cursiva es nuestra.

[16] De hecho, Edward A Lippman ha explorado metódicamente la práctica de la forma espacial en la música en «Music and Space» (Tesis doctoral, Columbia University, 1952). Para estudios más recientes sobre el tema, véase Robert P. Morgan, «Spatial Form in Ives», en An Ives Celebration, ed. H. Wildy Hitchcock y Vivian Perlis (Urbana, III., 1976), y su ensayo en el presente número.