Daniela Paolini y Mario Rucavado Rojas

dpaolini@filo.uba.ar; rocabatus@gmail.com

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires

Resumen

Las Meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora consisten en una serie de once poemas inspirados en las imágenes que William Blake diseñó para una reedición del poema The Grave de Robert Blair (1808). Rudolph Ackermann adquirió estos grabados tras la muerte del editor Robert Cromek y en 1826 le encargó a Mora que compusiera una nueva obra para el público de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Este artículo pone en contexto los poemas de Mora y se pregunta en qué medida pueden ser considerados una écfrasis de los diseños de Blake.

Palabras clave

Blake — Romanticismo — écfrasis

Title

From Redeemer to Demiurge: William Blake’s illustrations as seen through José Joaquín de Mora’s Meditaciones poéticas

Abstract

José Joaquín de Mora's Meditaciones poéticas consists of a series of eleven poems inspired by William Blake’s illustrations for Robert Cromek’s edition of Robert Blair's poem The Grave (1808). Rudolph Ackermann acquired these engravings after Cromek’s death and in 1826 commissioned Mora to compose a new work for audiences in the nascent Spanish-American republics. This article contextualises Mora's poems and explores to what extent they can be considered an ekphrasis of Blake's designs.

Keywords

Blake — Romanticism — ekphrasis

William Blake cruza el Atlántico

A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos, escribió alguna vez Borges; a la historia del arte y la literatura, en cambio, le apasionan las casualidades. Así, a comienzos del s. XIX, un editor inglés, un empresario alemán y un exiliado español fueron responsables de que el público lector de las nacientes repúblicas hispanoamericanas entrara en contacto con el poeta y artista plástico William Blake, en ese entonces relativamente desconocido pero que, con el paso de los años, se convertiría en una de las figuras centrales del romanticismo inglés. Este contacto, sin embargo, estuvo sometido a mediaciones que le dieron un marco completamente distinto a la obra blakeana.

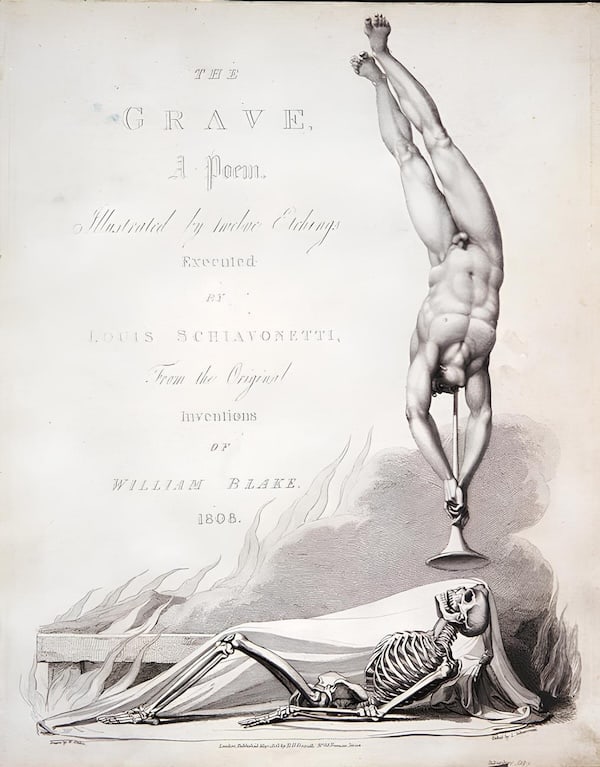

En 1808, Robert Hartley Cromek reeditó el poema The Grave de Robert Blair (fig. 1), originalmente publicado en 1743, y para ilustrarlo le pidió una serie de diseños a Blake, que terminaron siendo doce; el grabado de las imágenes, sin embargo, fue encargado a Luigi Schiavonetti, cosa que irritó profundamente a Blake (Romero Vallejo 427). Tras la muerte de Cromek, en 1810, estas ilustraciones fueron adquiridas por Rudolph Ackermann, quien entonces publicó una nueva edición del poema de Blair en 1813. Una década más tarde, con ánimos de sacar más rédito a las ilustraciones que ahora eran de su propiedad, Ackermann le pidió a José Joaquín de Mora, exiliado español que había empezado a trabajar para su casa editorial, que escribiera unos poemas para acompañar las imágenes. El resultado fueron las Meditaciones poéticas, una serie de once poemas inspirados en las ilustraciones de Blake (fig. 2).

Este artículo busca poner en contexto el proyecto de Ackermann y de Mora e interrogar la relación de los poemas con las ilustraciones de Blake.

Las Meditaciones de Mora constituyen una écfrasis, lo que W. J. T. Mitchell (1994) define como una representación verbal de una representación visual. Pero Blake era un artista singular, poseedor de una cosmovisión única, y vale la pena preguntarse qué es lo que vio Mora en sus ilustraciones. Mora, después de todo, era una figura más ligada a los principios de la Ilustración que a las nuevas tendencias que hoy llamamos románticas, y es posible que su interpretación de las imágenes blakeanas difiera de lo que hubiese querido Blake; es posible, incluso, que esté en las antípodas. Esa, justamente, es nuestra hipótesis.

El proyecto hispanoamericano de Rudolph Ackermann

Veamos, primero, las condiciones (y los actores) que hicieron posible este cruce. Rudolph Ackermann fue un librero, editor, inventor y empresario alemán que desempeñó un papel importante en la formación de la cultura de consumo en la Gran Bretaña del período romántico. Ackermann se especializaba en la publicación de libros y periódicos ilustrados y en la venta de insumos artísticos que podían beneficiar la educación cultural de la clase media. Su negocio en el 101 de la calle The Strand en Londres, el Repository of Arts o Repositorio de las Artes, fue un centro de apreciación del arte y de encuentros literarios entre damas y caballeros que querían mejorar su status social por contacto directo con los bienes de lujo, los impresos para la enseñanza artística y las personalidades de las artes y de las ciencias que allí se congregaban.[1]

Ackermann favoreció la calidad iconográfica de sus publicaciones poniendo en valor la artesanía de los impresores, litógrafos, acuarelistas y grabadores que trabajaban en el taller, en una época en la que su inclusión entre los profesionales de las Bellas Artes estaba en disputa. Si la Royal Academy se esforzaba por separar el arte elevado del mecánico y de otras formas de arte «menor» —como el dibujo amateur practicado por mujeres— Ackermann, por su lado, hacía lo contrario al fomentar las obras que publicaba entre la clase media, donde las presentaba como una forma de adquirir buen gusto. Así, mientras Blake era excluido de la Royal Academy como artista grabador, Ackermann adquirió las ilustraciones para The Grave que Blake había realizado para la edición del poema hecha por Cromek en 1808.

El Repositorio de las Artes atrajo la presencia de los revolucionarios hispanoamericanos en Londres —como el argentino Bernardino Rivadavia— con quienes Ackermann se puso en contacto en la década de 1820 para invertir en los países recién emancipados y organizar la publicación de textos en español destinados específicamente a este nuevo público lector, que para el alemán constituía un mercado prometedor. Para este proyecto, del que forma parte las Meditaciones poéticas, Ackermann contrató a algunos de los españoles liberales exiliados en Londres, principalmente Joseph Blanco White, José de Urcullu, Pablo de Mendibil y el mencionado José Joaquín de Mora. [2]

Es notable, por lo temprano y arriesgado, el interés que mostró Ackermann en hacer negocios con Hispanoamérica ya desde 1819, cuando firmó un convenio con Luis López Méndez para financiar el envío de supuestos colonos británicos a las provincias de Venezuela, que posiblemente fueran fuerzas para la emancipación de Nueva Granada. [3] Cuando Gran Bretaña reconoció la independencia de esta región y salió el Primer Préstamo de Colombia en 1822, Ackermann fue el encargado de diseñar e imprimir el certificado de fianza (Ford 255). Fue así como empezó a involucrarse en la fiebre especulativa que generó en aquellos años la apertura al comercio británico de las nuevas repúblicas, incentivando la circulación de millones de libras en acciones mineras y bonos gubernamentales. [4] Esta especulación hizo revivir los imaginarios de expansión comercial en esta parte del Nuevo Mundo, que se veía limitada desde 1808 por el tratado de paz entre España y Gran Bretaña. [5]

Ackermann llegó a publicar cerca de ochenta obras para Hispanoamérica, para cuya impresión y distribución estableció un local en México a manos de su hijo George, con puntos de venta en Colombia, Chile, Perú, Guatemala y Buenos Aires. Vale la pena destacar, entre estas publicaciones, los Catecismos, libros de instrucción sobre historia y diferentes ramas de la industria, las ciencias y las artes en formato de preguntas y respuestas. Estos libros fueron muy bien recibidos por el público hispanoamericano y fueron determinantes para la formación autodidacta del joven Sarmiento que, según relata en Recuerdos de Provincia, halló en los Catecismos de Ackermann los libros que había imaginado por la necesidad de aprender en su soledad sanjuanina y que leyó con fervor mientras trabajaba de dependiente en una tienda, entre pedidos de yerba y azúcar.

Nacido en Cádiz en 1783, José Joaquín de Mora emigró a Londres en 1823 como muchos liberales españoles de la época que huían de la restauración absolutista llevada a cabo por Fernando VII. Allí, participó en varias de las publicaciones de Ackermann, trabajando como escritor, editor y traductor. Fue autor de algunos de los Catecismos, escribió y adaptó poemas y cuentos para los No me olvides, la versión española de los famosos anuarios literarios de Ackermann, y tradujo dos novelas de Walter Scott, Ivanhoe y El talismán. También dirigió dos publicaciones periódicas, el Museo universal de ciencias y artes y el Correo literario y político de Londres. Al igual que su compatriota Blanco White, Mora creía que la transmisión de la cultura y la literatura británicas podía ayudar al progreso de la civilización en las nuevas repúblicas. En este contexto aparecieron las Meditaciones poéticas, pensadas como una forma de fomentar la formación cultural de la América española.

Las Meditaciones poéticas

The Grave, la obra más importante del poeta Robert Blair, apareció originalmente en 1743 y constituye tal vez la obra más representativa de los «Graveyard Poets», un grupo de poetas del siglo XVIII, de fuerte impronta protestante que se caracterizaron por lúgubres meditaciones sobre la mortalidad y la tumba. El poema de Blair no tuvo éxito inmediato pero con los años ganó prestigio; hoy en día se lo recuerda sobre todo por haber sido ocasión de los diseños de Blake, gracias a los cuales la edición de Cromek gozó de gran popularidad; no por nada Ackermann decidió adquirirlos.

Vale la pena detenerse sobre el lugar preponderante que reciben Blake y sus diseños en la edición de Cromek, lo cual resulta notable tomando en cuenta que el editor decidió encargarle los grabados a Schiavonetti y no a Blake, que solía grabar sus propios dibujos. El libro abre con un retrato de Blake (fig. 3), no de Blair, dándole así un rol autoral al responsable de las ilustraciones; de manera notable, Ackermann y Mora mantienen el retrato en las Meditaciones. Esto se confirma en el apéndice que, además de incluir una descripción de cada imagen, plantea que «estos diseños, separados de las palabras que embellecen, forman en sí mismos un poema del mayor interés»:

By the arrangement here made, the regular progression of Man, from his first descent into the Vale of Death, to his last admission into Life eternal, is exhibited. These Designs, detached from the Word they embellish, form of themselves a most interesting Poem. (Blair 39; énfasis nuestro)

El apéndice le da un estatus independiente a los grabados, erigiéndolos como, quizá, lo más importante de la edición de Cromek. Esta presunta autonomía de las imágenes es, en buena medida, la condición de posibilidad de las Meditaciones poéticas de Mora, once poemas de distinta métrica y temática, uno por cada una de las ilustraciones. Blake había diseñado doce imágenes para la edición de Cromek; de estas, una fue convertida en la portada (la que Blake tituló «The Skeleton Re-Animated») y las restantes fueron incorporadas al poema, en un orden determinado por Cromek, que será distinto al propuesto originalmente por Blake (y que se detalla en el apéndice), y también al que decidió Mora en 1826. Por coincidencia o conveniencia, Mora partirá de la tesis del apéndice (las imágenes son el verdadero poema) y presentará sus poemas como ilustraciones de las ilustraciones, sin darle relevancia al poema de Blair. Lo dice en la «Advertencia»: «Las composiciones poéticas contenidas en este volumen deben considerarse solamente como ilustraciones de las estampas» (ii).

Mora tuvo una relación compleja con el naciente romanticismo de la época, al que en un principio consideró contrario a los valores liberales que sostenía. En sus primeros años como periodista en España, discutió con Johann Nikolas Böhl de Faber sobre la interpretación de August Wilhelm Schlegel de la obra de Calderón de la Barca, adoptando una posición neoclásica y antirromántica. Como ha dicho Vicente Llorens, el liberal Mora asoció la nueva tendencia literaria con el absolutismo de Bölh, y no fue hasta su llegada a Londres cuando «Mora [pudo] considerar el florecimiento literario de la época como una de las consecuencias de la libertad de pensamiento y expresión en Inglaterra, lo mismo que relacionaba la prosperidad material con las libertades políticas» (356).

En este nuevo escenario, pero sin renunciar del todo a la tradición clásica, Mora podía recomendar a los hispanoamericanos, como hizo en el Correo literario y político de Londres, la lectura de poetas románticos como Scott, Moore, Campbell, Byron y Wordsworth, a los que elogiaba por haber «sacado tantas ventajas de la libertad literaria, como su nación de la libertad política» (Correo literario y político de Londres 16-17). Existe, para Mora, una correlación entre «el grado de perfección en la poesía» de estos autores y «el grado de perfección social» de la nación inglesa, porque en Inglaterra, sostiene, «el yugo opresor del qué dirán no comprime (...) los vuelos de la fantasía», y permite que el poeta «[pinte] la naturaleza como la está viendo; [retrate] sus impresiones como las recibe; [penetre y revele] las más aéreas y delicadas armonías entre el mundo de las sensaciones y el mundo de la inteligencia» (17). En este sentido, Mora ve la literatura inglesa, y en particular su expresión romántica, como un modelo a seguir si las nuevas repúblicas desean revivir la literatura en lengua española en el Nuevo Mundo.

Mora no menciona a William Blake en el Correo y, como sugieren Joselyn M. Almeida y Sara Medina Calzada (2020), es poco probable que Mora hubiera leído la poesía de Blake o se hubiera encontrado con él en una de las veladas literarias que se celebraban en la tienda de Ackermann; por lo menos, no hay pruebas de que haya sucedido. Como señalan estas críticas, «es probable que el proyecto apelara al sentido comercial de Ackermann, ya que recurrió a láminas existentes de publicaciones en inglés para aquellas en español» (146). En la «Advertencia» que prologa las Meditaciones, Mora afirma que tanto «Black» (así traduce el nombre de Blake) como Schiavonetti fueron «verdaderos poetas que conocieron el secreto de la inspiración y que en sus producciones aspiraron a una esfera más alta que la que se contiene en la mera representación esterior (sic) de los objetos» (ii).

Mora no solo ensalza la valía del ilustrador y del grabador al considerarlos poetas —siguiendo así el empeño de Ackermann por dar relieve a este tipo de arte—, sino que también señala que las láminas son «la verdadera poesía de la obra». Con esta observación, y omitiendo el hecho de que estas láminas fueron realizadas originalmente como ilustraciones de otro poema, Mora convierte sus versos en una écfrasis, lo que W. J. T. Mitchell define como una representación verbal de una representación visual. Se podría decir que Mora tiene en mente el principio ut pictura poesis —como la pintura, la poesía— que Mitchell relaciona con la creencia en la hermandad de las artes y con la esperanza ecfrástica de que las palabras puedan hacer visibles las imágenes; es decir, que el lenguaje pueda estar al servicio de la visión y superar la diferencia radical entre discurso e imagen.

Versos e imágenes

Pero, ¿se cumple esta esperanza? ¿Se ajustan los poemas de Mora a los diseños de Blake? ¿Qué significaría esa adaptación, en primer lugar? Puesto que Blake diseñó sus ilustraciones con el poema de Blair en mente, quizá una écfrasis perfecta habría producido algo parecido a la versión española de The Grave. Esto sería imposible: como en una retraducción (y de eso se trataría, con cambio de medio y todo), nunca se vuelve de manera idéntica al origen. En cualquier caso, no es lo que Mora escribió: la mayoría de los críticos coinciden en que fue fiel a su palabra en la «Advertencia» y que trabajó sobre todo, si no únicamente, a partir de las imágenes. [6]

The Grave es un único poema de 767 versos, mientras que las Meditaciones consisten en once poemas separados pero interconectados que, en conjunto, suman 666 versos. [7] Temáticamente hay similitudes, y el tono de Mora sin duda le debe algo a la solemnidad de Blair. Sin embargo, las Meditaciones van más allá de la abrumadora preocupación de The Grave por la muerte: el primer poema es un himno a la Creación y los últimos tres están dedicados a la Resurrección. Su perspectiva y su tono son, por lo tanto, menos pesimistas; no en vano, en el plano ideológico, Mora está mucho más cerca del deísmo del siglo XVIII que del protestantismo de Blair, como señalan Almeida y Medina Calzada (149).

Es por eso que nos interesa leer los poemas de Mora a la luz de la particular cosmovisión de Blake, para indagar en qué sentido puede decirse que son «ilustraciones de las estampas», ilustraciones de ilustraciones, sobre todo porque ahora sabemos mucho más sobre Blake de lo que probablemente supiera Mora. Los poemas de Blake no fueron leídos (y mucho menos comprendidos) por más que unos pocos de sus contemporáneos a principios del siglo XIX y, como señalamos anteriormente, no sabemos si Mora conoció a Blake durante sus años londinenses. De haberse conocido, en todo caso, es imposible saber si hablaron de religión o metafísica (uno puede imaginar que, de haber tenido una conversación como la que Blake sostuvo con Henry Crabb Robinson en 1825, en la que Blake dijo entre otras cosas haber sido Sócrates, Mora hubiese dejado algún tipo de registro).

Almeida y Calzada Medina postulan una «poética blakeana» (148) en Mora y argumentan que, al presentar sus poemas como ilustraciones de los grabados, «Mora abraza la interacción blakeana entre palabra e imagen» y que «Para Mora, el valor de la obra de Blake es su función no mimética» (149), la forma en que las imágenes van más allá del poema de Blair y se vuelven autónomas. Esto puede ser cierto, al menos en lo que se refiere a la «Advertencia», pero una lectura atenta de los poemas encontrará en estos una perspectiva totalmente alejada de Blake, quien, como han señalado críticos como E. P. Thompson (1993), se caracteriza por un antinomismo radical y un fuerte rechazo de la religión organizada, así como de las autoridades políticas (véase Thompson, xi-xix). Y, si bien Mora no era un reaccionario sino un liberal, opuesto al despotismo de Fernando VII en España, las Meditaciones están muy lejos de la furia apocalíptica de las profecías blakeanas.

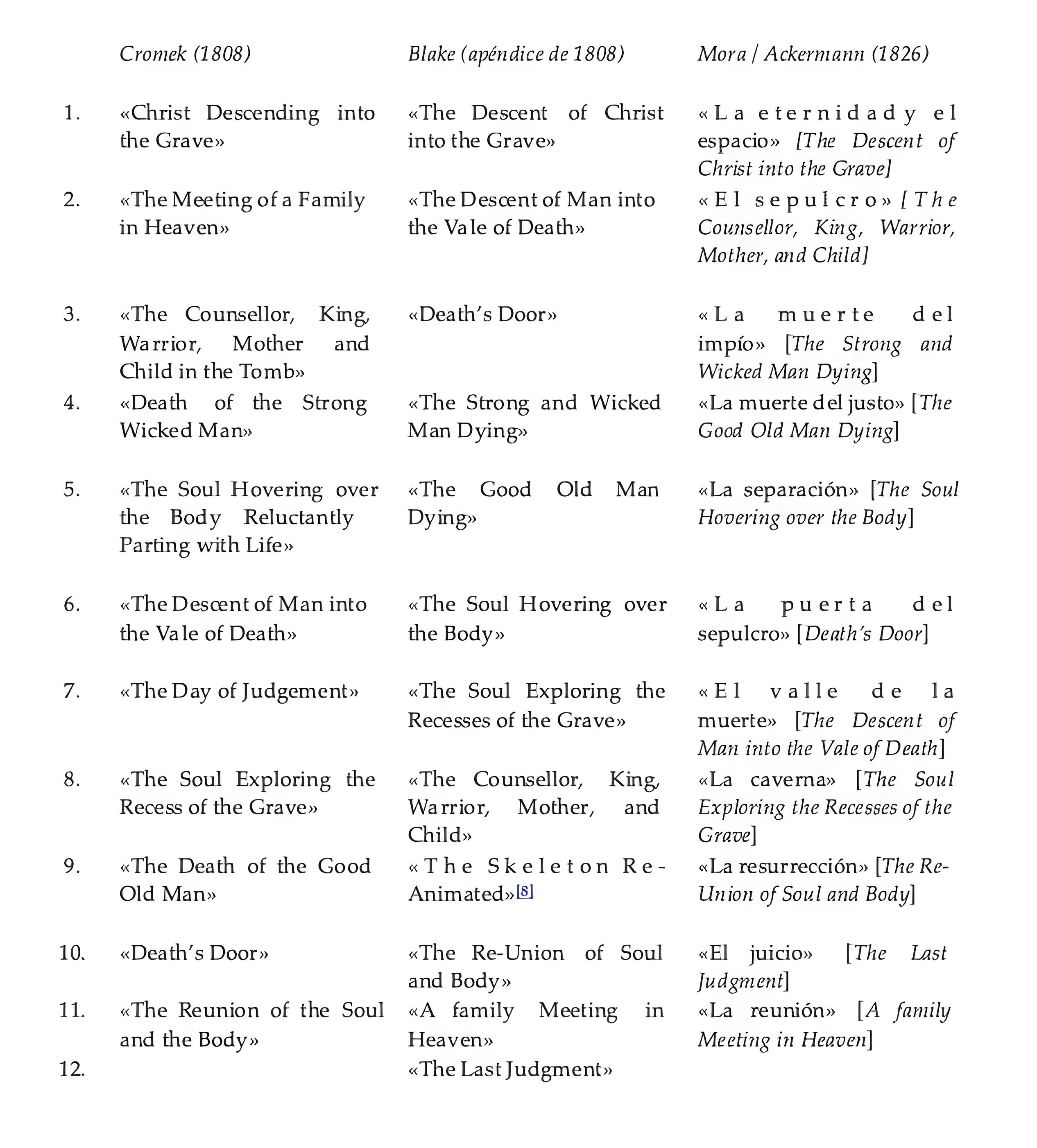

Vamos por partes. No es un dato menor que Ackermann y Mora alteren el orden y los títulos de las ilustraciones. En algunos casos no hay cambios (como «The Soul Exploring the Recesses of the Grave», octavo en ambos libros); en otros, solo uno menor («The Descent of Man into the Vale of Death» es sexto en Cromek y séptimo en Ackermann-Mora); pero en un caso la alteración es más radical: «A family Meeting in Heaven» es segundo en Cromek y penúltimo en Ackermann-Mora, remodelando su significado al situarlo después del Juicio Final y, por tanto, ilustrando una humanidad restaurada. En la siguiente tabla (1) pueden verse los cambios:

Como puede comprobarse también en la tabla, en el libro de Ackermann y Mora se utiliza otro conjunto de títulos para las ilustraciones, los cuales son mucho más centrales que en The Grave: si allí acompañan al poema preexistente, en las Meditaciones sirven de título para cada uno de los poemas que Mora compuso como «ilustraciones de las estampas». Los nuevos están, naturalmente, en español, pero no son traducciones exactas de los títulos en inglés. Algunos son sobre todo abreviaturas, un poco más concretos y arquetípicos que los originales: por ejemplo, «A family Meeting in Heaven [Una reunión familiar en el cielo]» se traduce como «La reunión». Pero otros cambiaron más, como «The Soul Exploring the Recesses of the Grave [El alma que explora el fondo de la tumba]» se convierte en «La caverna», con ecos platónicos que difícilmente tuviera en mente Blake. En el caso que más nos interesa el título español es completamente diferente: se trata de la primera de las Meditaciones, «La eternidad y el espacio», que analizaremos a continuación para poner de relieve las transformaciones llevadas a cabo por Mora.

Del Redentor al Demiurgo

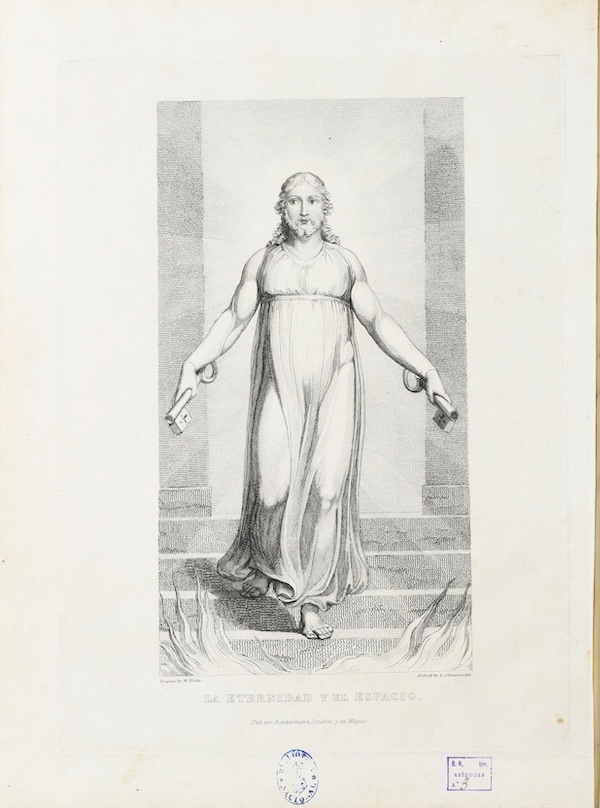

«The Descent of Christ into the Grave», que muestra la figura de Cristo con dos llaves en las manos (fig. 4), es la primera imagen tanto de The Grave como de Meditaciones (sin contar el retrato de Blake y «El esqueleto reanimado», usado en ambos libros como portada), pero ostenta el cambio de nombre más radical. Mientras que el título original podría traducirse por «Cristo descendiendo a la tumba», Mora lo rebautiza como «La eternidad y el espacio», que es también el título del primer poema, que inaugura las Meditaciones poéticas y establece el tono, filosófico y solemne, de todo el libro.

La transformación, a nivel religioso y político, es profunda. La imagen de Blake sugiere el «desgarramiento del Infierno» (es decir, el descenso de Cristo tras su muerte para abrir las puertas del infierno), la Resurrección (las llaves serían símbolos del poder de Cristo sobre la tumba) o incluso el Apocalipsis, con un Cristo triunfante que ha vencido a la muerte. Cualquiera de estos significados encajaría con The Grave, dada la creencia protestante de que el único camino a la salvación está en Jesucristo. Mora, al cambiar el título, disminuye la referencia a Cristo como salvador y, en su lugar, convierte la imagen en una representación de un Creador (deísta), llevando a cabo una secularización del relato bíblico de la Creación y neutralizando la fuerza escatológica de la imagen, que ahora parece referirse no al final de los tiempos, sino al principio.

Hay que decir que la figura de la imagen claramente remite a Cristo, y que ningún lector del siglo XIX, de cualquier lado del Atlántico, pensaría lo contrario; el poema, sin embargo, le da un contexto totalmente distinto. Después de leer el poema, la figura de la ilustración, para un lector hispanohablante de Mora, ya no sería Jesucristo, sino algo más cercano al Dios deísta; las llaves ya no significan su poder sobre la tumba, sino sobre la eternidad (es decir, el tiempo) y el espacio. Incluso este detalle apunta al deísmo del siglo XVIII: la Creación no comienza con la luz, como en el Génesis, sino con el tiempo y el espacio, los elementos constitutivos del universo newtoniano (Blake, vale la pena subrayar, criticó ácidamente la visión de Newton; Erdman 225).

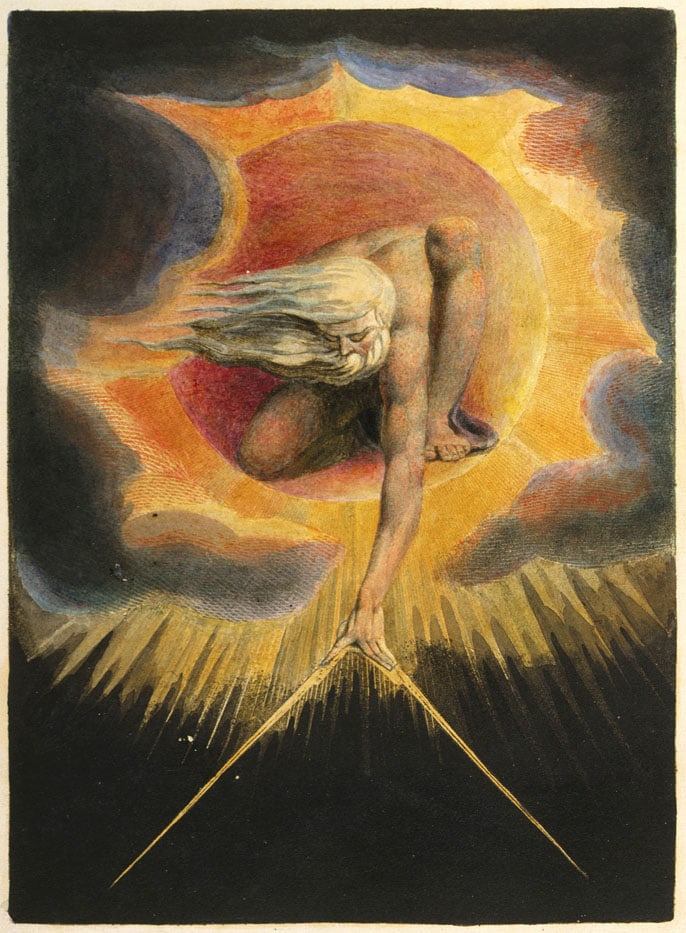

Si esto ya es una desviación importante de la visión protestante del mundo que se encuentra en el poema de Blair, es directamente la antítesis del singular cristianismo de Blake, su humanismo apocalíptico. Un Creador deísta como el imaginado por Mora habría sido completamente anatema para Blake: se trata nada menos que de una figura urizénica, del tipo que atacó en Europa, una profecía y todavía más en El Libro de Urizen, una parodia tanto del Génesis como del Timeo de Platón. Se podría decir que, a través de sus versos, Mora transformó esencialmente al Redentor en Demiurgo, al Cristo triunfante en «El Anciano de los Días», la representación de Blake de dios padre en su faceta más tiránica (fig. 5).

Basta comparar unos versos de la primera de las Meditaciones poéticas con un fragmento de Europa, una profecía para notar la enorme diferencia. Aquí Mora:

Tú, que en divina Esencia

Gozabaste, llenando

La augusta inmensidad con tu presencia

Velada en gloria, cuando

Llegado el plazo de inmortal decreto,

De tu excelso palacio,

Salir hiciste el tiempo y el espacio.

Revelóse el altísimo secreto

De tu saber inmarcesible entonce [sic],

y las puertas de bronce

De Eternidad se abrieron,

y los años nacieron.

(Meditaciones, «La eternidad y el espacio», vv. 11-22)

Blake, en cambio, escribió:

...todos los bosques eternos fueron divididos

en tierras que ruedan en órbitas por el vacío

que como océano se precipitó y abrumó todo

a excepción de esta muralla finita de carne.

Entonces fue formado el templo serpentino, imagen

del infinito encerrado en revoluciones finitas,

y el hombre se volvió un ángel, el cielo un poderoso

círculo que gira y Dios, un tirano

coronado.

(Europa, una profecía, vv. 187-194)

Si bien Almeida y Calzada Medina notan el cambio de nombre, lo consideran un ejemplo del «compromiso experimental de Mora con la poética visual de Blake». También plantean que el poema subvierte las expectativas establecidas en la «Advertencia», donde Mora afirmaba que pretendía escribir al estilo de la poesía española del siglo XVI, y argumentan que la perspectiva del poema está más cerca del Prometeo liberado de P. B. Shelley que del misticismo cristiano, ya que no se dirige al Creador como Dios sino como «padre de los hombres», y su autoridad se muestra sujeta a un poder superior. Si bien no deja de ser una lectura posible, nos parece necesario subrayar que el papel de la humanidad en el poema de Mora es mínimo, como reconocen incluso Almeida y Calzada Medina: «mientras que la presencia de lo humano no desaparece por completo del texto de Shelley, nada humano permanece en el reino de la eternidad de Mora» (153).

Ese reino de la eternidad, nublado y vaporoso y vacío de todo elemento humano, es totalmente antagónico a la visión de Blake. Su rechazo al deísmo surgía precisamente de lo que él veía como una obliteración de lo humano bajo vagas abstracciones (de sus cuadernos: «El hombre es o el arca de Dios o un fantasma de la tierra y del agua»). La obra de Blake apunta hacia la rehumanización de la Creación; Mora, en cambio, huye hacia una nada urizénica. No hay nada más alejado de una «poética blakeana» que semejante visión.

Se podría argumentar que los puntos de vista de Blake cambiaron a medida que envejecía, y que los poemas de la década de 1790 (como Europa y El libro de Urizen) no son representativos de su yo posterior, pero en Jerusalem: The Emanation of the Giant Albion, poema extenso compuesto entre 1808 y 1820, Urizen todavía aparece como una figura negativa. De hecho, Jerusalem incluye un capítulo titulado «To the Deists» que es un ataque directo a esa cosmovisión. Blake se desilusionó más con el deísmo y el racionalismo de la Ilustración a medida que envejecía, en parte porque llegó a considerarlos parcialmente responsables del fracaso de la Revolución Francesa, cuyos ideales de libertad, igualdad y fraternidad nunca abandonó; en todo caso, probablemente fuera aún más hostil a una lectura deísta de su diseño en 1808 (o 1826) que antes.

Libertad romántica para la lengua española

Ya hemos señalado que es muy poco probable que Mora conociera las opiniones de Blake sobre estas cuestiones, pero no por ello deja de ser una inversión absoluta de su mitología y cosmovisión. El resto de Meditaciones poéticas es menos secular en su perspectiva, pero la idea general sigue estando bastante alejada de cualquier perspectiva blakeana. Se puede concluir que el «compromiso experimental» de Mora con la poética de Blake del que hablan Almeida y Calzada Medina, aunque muy fértil en tanto le permitió componer las Meditaciones poéticas, produjo una poesía mucho más convencional en términos religiosos y políticos de lo que Blake hubiera deseado.

Quizás era de esperar: Blake apenas era comprendido por sus contemporáneos, que lo consideraban un loco por sus ideas radicales. Habría sido difícil para Mora, criado en un país católico y todavía en ese entonces más cercano al neoclasicismo y al iluminismo del siglo XVIII, convertirse al humanismo revolucionario y apocalíptico de Blake; más aún (y para el proyecto editorial de Ackermann, más relevante), es dudoso que una poesía plenamente blakeana hubiera sido una empresa comercialmente viable para el público lector de Hispanoamérica (si apenas lo era para el público inglés).>

A pesar de todo esto, no quisiéramos terminar este artículo sin valorar el gesto que constituyen la Meditaciones poéticas. En especial, nos gustaría destacar la intención de Ackermann y Mora de mostrar las ilustraciones de Blake en su conjunto como una pieza central del libro. Como dijimos arriba, la primera imagen que vería un lector que abre sus páginas es el grabado del famoso retrato de William Blake realizado por Thomas Phillips (fig. 3). Este retrato, que también aparece al principio de la edición de Cromeck del poema de Blair, tiene el detalle particular de difuminar la imagen en el borde inferior, lo que da la impresión de que Blake se está dibujando a sí mismo. Como gesto, el retrato sugiere que también hay significado en el procedimiento, es decir, en la creación artística como un acto significativo de hacer, que podría compararse a una creación divina. Desde este punto de vista, la reelaboración que Mora hace de las imágenes de Blake cuenta principalmente como una forma de ensayar la libertad poética del romanticismo británico, que él y Ackermann consideran tan beneficiosa para la literatura del mundo hispanohablante, y una forma de extender esta libertad a una nueva lengua y, de hecho, a un nuevo continente.

Notas

[1] Algunas de las figuras que por allí circularon fueron el escritor William Combe, el dibujante Thomas Rowlandson, el naturalista Sir Joseph Banks, el escritor e ilustrador W. H. Pyne, el dibujante Augustus Pugine, el secretario de la Royal Academy Joseph Farington, el artista y grabador James Ward, y el acuarelista Thomas Heaphy (véase Ford 2018).

[2] Con anterioridad, Ackermann había contratado a exiliados franceses y alemanes; era una práctica habitual en él.

[3] De acuerdo con John Ford (2018), el convenio tenía un carácter especulativo diferente al de otras empresas de Ackermann, porque suponía un riesgo tomar parte en una acción en la que no tendría injerencia directa al hallarse lejos y por la que confiaba su dinero a manos de otros, en un momento en el que Gran Bretaña seguía en alianza con la metrópoli española (231).

[4] Según recupera Heinowitz (2009), «en tan solo tres años, los nuevos gobiernos hispanoamericanos emitieron aproximadamente 20 millones de libras en bonos, mientras que la capitalización de las compañías mineras hispanoamericanas por parte de los británicos superó los 30 millones de libras» (183, traducción propia). Para obtener más información sobre las inversiones de Ackermann en los países emancipados, véase Ford 2018.

[5] Nuevas expresiones de fascinación con Hispanoamérica se manifestaron en melodramas como Cortés; o la conquista de México o La visión del Sol; o el huérfano de Perú, ambas de 1823, y en la exhibición mexicana de William Bullock en la Sala Egipcia de Londres, en 1824. Estas producciones indicaban que Hispanoamérica no solo se presentaba como un buen negocio en el mercado de valores, sino también en la cultura del espectáculo (Heinowitz 185). Ackermann contribuyó tempranamente a la manía hispanoamericana con dos publicaciones ilustradas: Cartas desde Buenos Aires y Chile de John Constance Davie, publicada en 1819, e Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires y Montevideo de Emeric Essex Vidal, publicada en 1820.

[6] Así lo sostienen, por ejemplo, Nina Lee Weisinger (1951) y muchos otros, aunque Romero Vallejo (2022) postula una relación más estrecha entre The Grave y las Meditaciones.

[7] No queda claro si el número alusivo a Satán es simbólico; si bien el poema no es particularmente católico, tampoco hace gala de un ateísmo militante (que difícilmente hubiese sido bien recibido en un público lector todavía mayormente católico), y más bien desarrolla un deísmo conciliador.

[8] Esta ilustración aparece como portada tanto en la edición de Cromek de The Grave como en las Meditaciones de Mora.

Bibliografía

- Almeida, Joselyn M. y Sara Medina Calzada. «Romanticism’s Pan-Atlantic Life. Blake, Shelley, and Byron in José Joaquín de Mora’s Meditaciones poéticas (1826).» Painting Words: Aesthetics and the Relationship between Image and Text. Editado por Beatriz González-Moreno y Fernando González-Moreno, Routledge, 2020.

- Blake, William. El matrimonio del cielo y el infierno y otros poemas. Traducido por Mario Rucavado, Colihue, 2023.

- Erdman, David. Blake: Prophet Against Empire. Dover Publications, 1977.

- Ford, John. Rudolph Ackermann & the Regency World. Warnham Books, 2018.

- Heinowitz, Rebecca Cole. Spanish America and British Romanticism, 1777-1826. Edinburgh University Press, 2009.

- Mitchell, W. J. T. Picture Theory. The University of Chicago Press, 1994.

- Mora, José Joaquín. Meditaciones poéticas. Ackermann, 1826.

- ____ ; Correo literario y político de Londres. Ackermann, enero-octubre 1826.

- Romero Vallejo, Alberto Custodio. «“Poetas que conocieron el secreto de la inspiración”: estudio comparativo de The Grave de Robert Blair (1743) y Meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora (1826).» Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, no. 28, 2022, pp. 423-454.

- Thompson, Edward Palmer. Witness Against the Beast: William Blake and the Moral Law, The New Press, 1993.

- Weisinger, Nina Lee. «José Joaquín de Mora’s Indebtness to William Blake.» Bulletin of Hispanic Studies, vol. 28, no. 110, 1951, pp. 103-107.

Referencia electrónica

Paolini, Daniela y Mario Rucavado Rojas. «Del Redentor al Demiurgo: Las ilustraciones de William Blake vistas a través de las Meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora.» Hyperborea. Revista de ensayo y creación, no 7, 2024, pp. 40-57, https://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/del-redentor-al-demiurgo-las-ilustraciones-de-william-blake-359

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13916419